L’insurrection du sud de septembre 1870 :

« La justice est respectable quand elle est juste ! »

Le 23 septembre 2015.

En septembre 1870, les populations du sud de la Martinique, du Marin, de Rivière Pilote, du Vauclin, de Saint-Esprit de Sainte-Luce, en colère, pillent (armes notamment), incendient 40 habitations sucrières et caféières (Habitations : Le Diamant, Saint-Pons, La Jousseau, Fougainville, La Société, Codé, Ravine Mélan, Garnier laroche, Beauséjour, Bonne-mère, Osalie Laveau, Pelt de Lautrec, Petit Macabou, Morne Flambeau,Maison Rouge, Baie des Anglais, Salines, Bellefond, Anse-Noire, Petite Grenade, Joseph de Thoré, de Creny etc…

et certains bâtiments industriels (purgeries, cases à bagasses), cases et maisons principales, maison des commandeurs. Ils attaquent ceux qu’ils considèrent comme les représentants du pouvoir et des personnalités aux tendances réactionnaires de la période avec ce dont ils disposent comme armes : coutelas, fusils, bouteilles d’eau pimentée, torches, pierres… crient « , Mort aux blancs, Mort à Codé », commettent même des meurtres (Cléo Codé, Georges, Toby), terrorisent la nuit, mettant le feu, si bien que le gouverneur décrète l’état de siège, et mobilise l’armée pour venir à bout des insurgés.

La répression des autorités coloniale sera terrible : des centaines d’arrestations pour complot, pour meurtre, la justice coloniale se montre intransigeante en fusillant, en envoyant au bagne les insurgés hommes et femmes.

Qui sont les insurgés ?

Comment expliquer les évènements qui vont durer plusieurs jours, les 23, 24, 25 et 26 septembre 1870 ? En quoi ces évènements marquent-ils une exaspération et une volonté de changement social, revèlent-ils l’importance des tensions sociales que provoquent à la Martinique une politique qui flaire des relents royalistes, qui affiche sa nostalgie de la période esclavagiste, une administration aux pratiques racistes de cette fin de second empire ?

Dans le sud, en 1870, il règne un climat de guerre civile, selon le terme même de l’administration coloniale, le terme « insurrection du sud » que l’historien Gilbert Pago appelle « Insurrection de Martinique », est aujourd’hui celui le plus souvent utilisé pour désigner ces évènements, qui ont touché une société encore très rurale, de petits paysans indépendants, avides de dignité et de justice, excédés du repli démocratique du second empire et avides du retour aux valeurs républicaines.

En travaillant sur de petites habitations, et parfois même sur de plus grandes, certaines familles libres de couleur avaient acquis une certaine renommée, comme c’est le cas de la famille LUBIN. Cette famille entamait même des travaux importants pour réaliser le canal de la sucrerie du Marin prévu en 1871; Nous sommes dans une période de développement de l’industrie sucrière et où les grandes habitations se modernisent sous l’impulsion de la 1ère révolution industrielle, où les transports maritimes s’intensifient avec les navires à vapeur. Marie-Hélène LEOTIN précise que en 1850, la production de sucre s’élevait à 17 000 tonnes, vingt ans plus tard, en 1870 elle a triplé et atteint 40 000 tonnes.

Le fait divers qui embrase les campagnes du sud : L’Affaire LUBIN.

La famille LUBIN dans le sud est connue et incarne l’espoir d’ascension sociale pour les gens de couleur. Elle fait partie de ces familles qui avaient participé aux évènements de 1848. Léopold LUBIN croise sur un chemin étroit du Marin près de l’Habitation Grand-Fond deux blancs. Parmi eux, Augier de Maintenon, récemment arrivé dans l’île, s’attend à ce que l’homme de couleur, Lubin, le salue et lui cède le passage, ce que ce dernier ne fait pas. Maintenon choqué, le cravache. Léopold LUBIN porte plainte et réclame justice. N’ayant pas obtenu réparation pour cette offense, il décide de faire justice lui-même et se venge en cravachant vigoureusement à son tour Augier de Maintenon avec un compagnon, sur le chemin de la messe le 25 septembre 1780.. L’affaire va se transformer en affaire publique.

.

Lubin cravaché cravache Augier de Maintenon : le fait divers prend une dimension publique.

L’altercation entre LUBIN et AUGIER de MAINTENON, suivie de la condamnation de LUBIN, est emblématique du caractère inique de la justice coloniale qui n’hésite pas quand leurs intérêts semblent en jeu à aller jusqu’à recomposer le jury de membres dûment choisis (comme par exemple le béké Codé qui était assesseur dans le procès du jeune LUBIN.) LUBIN est alors condamné à payer 1500 F à titre de réparation et à 5 ans de bagne. Cette injustice manifeste provoque l’indignation populaire.

L’assassinat de Chloé Codé le 24 septembre 1870.

Le béké Chloé Codé affichait, dit-on sa nostalgie de la période royaliste et esclavagiste, avait flanqué son habitation du drapeau blanc royaliste et affiché publiquement son regret de la mort de Louis XVI, il se vantait, dit-on d’être le blanc “qui avait fait arrêter le noir qui avait osé lever la main sur un blanc”. La paysannerie du sud voyait cette nostalgie comme insultante et arrogante, vingt ans après l’abolition.

Codé est se vante lui-même comme responsable de l’arrestation de Léopold LUBIN ayant été assesseur lors de son procès. Il est représentatif d’une frange de la société colonialiste et réactionnaire, protégée par autorités coloniales.

Codé traqué par le peuple excédé, prend peur et se réfugie dans les bois sur le morne Venté à Rivière -Pilote. Il sera débusqué, et on lui infligera 43 coups, dont 8 auraient été mortels. Une croix a été érigée par la famille de Codé au lieu dit “La croix Codé”, toujours visible aujourd’hui près de l’habitation la Mauny (deux premières photos).

Le système colonial fait correspondre l’élite au pouvoir de race blanche, et le peuple majoritairement de couleur. Les mentalités sont encore très proches de la période esclavagiste, une part importante de la société de couleur a connu l’esclavage et vivent non loin de l’habitation de l’ancien maître, travaillant encore sur les terres ou aux alentours des terres de ce dernier.

Les causes profondes de la révolte populaire : des élites administratives, politiques et économiques qui protègent les intérêts des grands propriétaires blancs aux dépens du peuple.

La révolte prend racine dans les discriminations sociales perçues par citoyens de couleur, dans les frustrations, accumulées pendant le second empire. Ce second empire est marqué en effet par un recul des progrès démocratiques : le suffrage universel supprimé dans les colonies, la presse censurée, justice faisant preuve de partialité en faveur de l’élite blanche, tout cela semble un retour à la monarchie.

Un climat de tension attise la haine entre groupes sociaux aux intérêts divergents. La haine de la petite paysannerie face aux « riches » propriétaires de grandes habitations qui ont les moyens de se moderniser (machine à vapeur) s’exprime fortement dans la perspective du renouveau républicain de la IIIème république.

Les tensions sont aussi présentes entre anciens esclaves créoles face aux nouveaux immigrés indiens chinois et qui acceptent de travailler à bas prix et qui minent leur revendication d’augmentation de salaire.

L’immense espoir de liberté qu’avait généré 1848 est déçu par la volonté du second empire de limiter les déplacements des ouvriers (Livret ouvrier), en leur faisant « pointer » chaque mois dans leur commune (“passeport intérieur”) , et en les « attachant » à la plantation par le biais du « caïdon » (sorte de morceau de cuivre ou de zinc, ou simple morceau de carton, portant les initiales du patron que l’ouvrier recevait en salaire et utilisait pour acheter à la boutique de ce dernier), qui correspond en réalité à un néo-esclavagisme sur une base économique (attacher l’ouvrier agricole ou le journalier à l’employeur).

Leur espoir d’ascension sociale par la culture et l’instruction par le biais de l’école est déçu et bloqué par la volonté des autorités de leur en limiter l’accès. La crainte de l’émergence d’une élite noire capable de contester les autorités coloniales et de mettre en évidence ses contradictions structurales est à l’origine de cette restriction. Les évènements à Haïti en 1804 font craindre une prise de pouvoir des noirs sur les blancs, d’où leur crispation dans une politique autoritaire. L’épisode d’occupation anglaise au début du siècle, qui avait remis au goût du jour la monarchie , avait mis en évidence la complaisance des grands békés avaient vu dans l’occupation britannique une l’opportunité de développer des marchés américains, en disait long sur leur patriotisme.

Si le gouverneur Gueydon encourage l’embauche des enfants sur les habitations pour lutter contre ce qu’il juge être un « le goût immodéré des écoles » et en limite l’accès aux plus aisés en augmentant le montant de la cotisation scolaire, c’est dans l’esprit de maintenir dans l’ignorance et la servilité le peuple de couleur martiniquais.

La pauvreté d’ailleurs à l’époque oblige les familles à faire travailler les enfants qui apportent un complément aux ressources familiales. Les “ti-ban” – effectuent de petits travaux dans les champs.

La justice coloniale dysfonctionne autant dans la composition des jury où la loi n’est sont pas toujours respectée (le tirage au sort est parfois tronqué comme dans l’Affaire LUBIN) que dans ses verdicts ; La partialité de ceux-ci attisent la haine populaire (les peines infligées aux blancs sont de manière grossière plus légères que celles infligées aux gens de couleur.

Qui sont les insurgés ?

Les insurgés sont des paysans. Dans le sud, il existe une paysannerie de petits propriétaires.

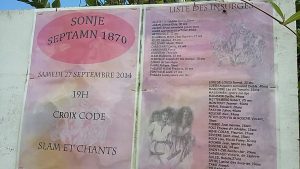

Un noyau dur des insurgés engagés en politique, activistes sont Louis TELGARD, VILLARD, BOLIVARD et Eugène LACAILLE, Léonce ELISE, Jeremy GERMAIN . Ils n’hésitaient pas à menacer ceux qui ne souhaitaient pas s’insurger. Parmi les membres les plus actifs durant l’insurrection on trouve trois femmes : la très connue “Lumina Sophie” dite “Surprise”, considérée comme une “meneuse d’hommes” Rosalie Soleil, et Madeleine CLEM, qui pour cette dernière a participé à l’assassinat de Codé. Les femmes qui mettaient le feu étaient appelées “pétroleuses” nous dit Marie-Hélène Léotin. Les insurgés sont nombreux. Le document ci-dessous est un panneau que vous pouvez trouver aujourd’hui au lieu-dit “La croix codé”, qui permet de perpétuer la mémoire des insurgés.

Des évènements qui révèlent de fortes tensions entre groupes sociaux aux intérêts antagonistes.

-La société post-esclavagiste est marquée par des tensions entre intérêts des maîtres planteurs, acoquinés avec l’administration coloniale, qui cherchent à faire un maximum de profits en cherchant à diminuer les coûts de leur main d’oeuvre. D’où l’appel à l’époque de la main d’oeuvre immigrée chinoise et indienne sous-payée et qui est destinée à faire accepter aux populations de couleur de l’île de bas salaires.

– Les évènements de 1870 révèlent aussi les tensions entre populations de couleur de l’île, souvent paysans, journaliers ou petits artisans et population immigrée, les immigrés nouvellement arrivés cherchant surtout à s’intégrer et ne voulant pas faire de « vagues » pour éviter des soucis avec les autorités. Durant les évènements de 1870, un groupe d’immigrés aurait été « entraînés » de force dans l’insurrection, car les insurgés auraient mis le feu à leurs cases (ont prétendu certains). Les migrants ont témoigné pendant le procès avoir été contraints par la force à rejoindre les insurgés.

Une contexte économique et politique propice au changement politique et social.

Le contexte politique prête le flanc à la révolte, pour les raisons suivantes :

le pouvoir de Napoléon III est affaibli par la défaite de la guerre franco-prusse. Les allemands non seulement gagnent la guerre, la France perd l’Alsace-Lorraine, 80 000 prisonniers français sont parqués, laissés à l’abandon sur la presqu’île d’Iges sans vivres, beaucoup meurent de faim. On a donc affaire à une France humiliée, qui a perdu de son prestige.

Cette défaite provoque en début septembre la chute du second empire de Napoléon III dès le 4 septembre 1870, suite à la défaite française, Napoléon III est même capturé après avoir été encerclé à Sedan le 3 septembre 1870. La proclamation de la chute du second Empire a lieu le 22 septembre 1870 et en Martinique l’annonce est faite à la population par les maires. La IIIème république est proclamée. Un gouvernement provisoire est aussitôt mis en place : Louis Jules Trochu (Président), Léon Gambetta, ministre de l’Intérieur, et Jules Favre, ministre des Affaires étrangères, et de Jules Ferry comme secrétaire du gouvernement en font partie. Cette 3ème république sera particulièrement longue puisqu’elle ne prendra fin qu’en 1940 avec le gouvernement de Vichy durant la seconde guerre mondiale.

Cette annonce du rétablissement de la République a été reçue par le peuple martiniquais de couleur comme un temps propice au changement social car ils subissaient depuis trop longtemps les affres d’une politique locale qui bafouait les acquis de la période révolutionnaire.

Les masses populaires mécontentes de l’île affichent par conséquent en 1870 des sentiments clairement antipatriotiques, voire racistes (les blancs incarnent la pouvoir coercitif qui cherche à les maintenir dans leur ancien statut de classe servile, et cherchent à limiter leurs libertés comme par exemple en contrôlant leurs déplacements avec le « Livret ouvrier » qui avait été mis en place en métropole pour contrôler les immigrés et où les « soit-disant libres doivent pointer chaque mois dans la commune d’origine).

La Martinique avait connu des changements politiques importants sous Napoléon Ier au début du XIXème siècle. Les anglais (5 gouverneurs) avaient occupé l’île de 1804 à 1814 après la défaite de Villaret-Joyeuse ; C’est en 1804 qu’ils avaient occupé le rocher du Diamant. Ces faits avec deux autres défaites notables : à Haïti (1804), et maintenant contre la Prusse en 1870 ont marqué les mémoires et mis en évidence la fragilité de la puissante France.

– Les difficultés économiques durant cette période aiguisent les tensions : la guerre génère une inflation importante et appauvrit les populations les plus vulnérables. Les produits provenant de la métropole sont chers et renforcent le sentiment de précarité. Les mesures fiscales de 1852 contribuent à mettre en difficultés la petite paysannerie. Gueydon parle même de généraliser l’impôt à partir de 16 ans. Il est évident que cette politique est très impopulaire.

– Des décisions discriminatoires provenant de l’administration coloniale, des pratiques iniques lors des procès, toujours en faveur des blancs, provoquent l’exaspération.

-Des pratiques néo-esclavagistes sur les plantations, comme le système du caïdon (sorte de monnaie de cuivre, de zinc ou simple bout de carton aux initiales du « maître ») avec lequel l’employé agricole ou le journalier ne peut qu’acheter à la boutique du maître, génère un esclavage pour endettement qui lie l’ouvrier à la propriété. Les abus des maîtres, comme le « piquant », c’est à dire une mauvaise coupe de canne qui justifiait la perte de la rémunération de la journée de travail, ainsi qu’un travail forcé déguisé en « lutte contre le vagabondage », destiné à forcer les anciens esclaves à travailler soit pour l’ancien maître soit pour l’administration coloniale et à pister les immigrants, est imposé et même financé par ces derniers (25 centimes à l’époque ) et sont autant de facteurs qui aiguisent les tensions. A l’époque l’argent ne circulait pas autant qu’aujourd’hui, précise Marie-Hélène LEOTIN.

:

Quels chefs d’accusation ? Quels peines ?

Les chefs d’accusation suite à l’insurrection du sud qui sont retenus sont :

Assassinat (de Georges,cultivateur meurtre de Codé, béké propriétaire, et tentative d’assassinat, complot, émeutes, pillage, incendie, l’excitation à la guerre civile, complicité de complot, avoir proféré des menaces.

Que retenir des événements de 1870?

Les évènements de septembre 1870 permettent non seulement de mesurer le courage et la détermination du peuple martiniquais, sa capacité à la mobilisation. Le mouvement naît d’une exaspération et d’une volonté d’affirmer le droit à la justice. Il révèle les frustrations et tensions accumulées, 22 ans après l’abolition, entre une classe de petits paysans indépendants, souvent pauvres et de grands propriétaires fonciers riches, qui ont les moyens de moderniser leurs habitations et d’augmenter leur production, et qui bénéficient de surcroît du soutien des autorités en place.

Les évènements de 1870 sont destinés à attirer l’attention de la nouvelle république dans l’espoir d’améliorer leurs conditions de vie, et de dénoncer les dysfonctionnements de la justice coloniale. Le peuple martiniquais a fait montre de courage, à une époque où la répression était redoutable et où ils risquaient la mort ou le bagne en s’impliquant dans une telle opération.

Sources de cet article :(cliquez sur les liens pour en savoir plus).

– http://pedagogie.ac-martinique.fr/clgedapierre/actualites/dossierluminasophie.pdf (dossier de recherche a été réalisé fin 2008-début 2009, par Lionel PUBELLIER, professeur d’Histoire Géographie au collège Christiane EDA PIERRE du Morne Rouge.)

-Gilbert PAGO : L’insurrection de Martinique.

https://chrhc.revues.org/2411

– Intervention de – Marie-Hélène LEOTIN le 24 septembre 2015 au Lycée de Bellevue.