Nancy THEDE

Les alternatives sont-elles encore possibles?

Je suis extrêmement contente de pouvoir participer aujourd’hui à ce forum de réflexion critique soutenue par L’EMI depuis de nombreuses années, forum qui soulève des problèmes à la fine pointe de la pratique et de la théorie de la coopération et de la solidarité. C’est un privilège de contribuer à vos débats aujourd’hui.

Comme vous ne semblez pas avoir peur de poser des questions critiques, je me permettrai de partager avec vous certaines de mes réflexions qui, parfois, me paraissent, même à moi, un peu osées compte tenu du contexte. Mais je vais les mettre de l’avant auprès de vous et, par la suite, l’on verra bien où nous mènent les termes de ce débat. Ce sont des réflexions qui me viennent à partir d’une longue pratique dans la coopération, dans la solidarité et, depuis quelques années, à l’université où je prends un certain recul face à ces pratiques et où j’ai parfois le loisir de me poser des questions. Dans le feu de l’action, on n’a pas toujours le temps de se questionner ou, encore, notre positionnement nous conduit à poser des questions différentes.

En effet, j’ai travaillé pendant plus de 20 ans dans les ONG au Québec et au Canada. Avec d’autres collègues, on a essayé de développer la solidarité à travers la coopération en créant des espèces de « zones libérées » au sein de la coopération officielle. C’était toujours, on le savait, une activité assez marginale dans laquelle nous nous investissions pour développer une voie alternative, voire une voie d’avenir de la solidarité.

Maintenant, en regardant les 60 ans d’histoire de la coopération, son institutionnalisation depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ce que je vois me fait croire qu’il est non seulement nécessaire mais urgent aujourd’hui de rejeter l’ensemble de l’édifice de la coopération au « développement », y compris cette solidarité qui s’est progressivement vidée de son sens, de sa substance même, à cause de son appropriation par des acteurs — officiels et non gouvernementaux — qui le transforment en activité technocratique. Maintenant on sert la « solidarité à toutes les sauces » et ça ne veut plus rien dire. Ce n’est plus porteur d’un projet alternatif; ce n’est plus porteur des valeurs qui, à son origine, en ont défini la nature.

La solidarité s’est transformée en une activité technocratique comme les autres aspects de la coopération au « développement », et je mets développement entre guillemets. Ce sont quelques jalons de ce cheminement, de ce questionnement, que je veux partager avec vous. Je tiens à préciser tout de suite que, à partir de ces questions, je n’ai pas résolu pour moi-même toutes les conséquences, toutes les alternatives possibles. Pour moi aussi, c’est une démarche toujours en cours. De multiples angles d’approche sont possibles. C’est pourquoi quelques mises en garde s’imposent.

Quelques mises en garde

Premièrement, mon exposé concerne des tendances que je décèle dans le champ de la coopération internationale, de l’aide, de la solidarité. Des tendances, à mon avis, lourdes et significatives, sans qu’elles soient les seules à exister ou sans que ces dynamiques soient monolithiques. Il surgit toujours, il est vrai, des tensions et des lieux de disputes à l’intérieur de n’importe quel phénomène social. Cependant, me semble-t-il, les tendances que je vais énoncer sont tellement lourdes aujourd’hui qu’elles anéantissent les disputes et les tensions internes. Certes, des changements ont eu lieu dans l’appareil gestionnaire ou dans les orientations de la coopération au développement; mais le fait même que vous vous posez des questions aujourd’hui est la manifestation que des changements sont en train de se produire actuellement.

Ces changements me semblent tellement lourds qu’ils transforment non seulement les modalités de la coopération et de la solidarité, mais leur sens même. En particulier, la progressive militarisation de la coopération et le fait que les pays donateurs définissent maintenant le développement comme un enjeu de leur propre sécurité nationale constituent des changements majeurs qui bouleversent profondément le monde de la coopération. Ma présentation s’attachera donc à identifier, à illustrer ces tendances lourdes et à expliquer pourquoi je considère qu’il faut abandonner la coopération au développement au profit d’un autre type d’investissement, un investissement plus directement politique et, par le fait même, solidaire.

J’ajoute deux autres mises en garde préalables. Premièrement, il est particulièrement difficile d’être critique par rapport à la coopération, parce que c’est une activité lourdement chargée de valeurs : très difficile d’être contre la vertu. Parce que la coopération est une activité perçue dans notre culture comme quelque chose de positif par définition, établir une distance critique devient extrêmement difficile, presqu’impensable. Le discours tenu par les acteurs de la coopération sur eux-mêmes et sur leur activité laisse place à la critique uniquement de la manière de faire, mais jamais à celle des buts poursuivis.

Deuxièmement, pour amorcer un travail d’analyse critique de la coopération, il importe de saisir la coopération comme une activité qui fait partie des rapports de force au niveau international, ce qui est encore vrai aujourd’hui. On ne peut pas comprendre la coopération en dehors de ces rapports, on ne peut pas la détacher des grandes transformations du monde. Ainsi, pour notre discussion aujourd’hui, il faut mettre « l’architecture de l’aide », comme on l’appelle depuis quelques années, dans le contexte des rapports de pouvoir, bien que la coopération internationale ne soit aujourd’hui qu’un aspect minime d’une transformation très vaste de la politique internationale de la sécurisation.

Parmi les nombreux mythes qui circulent sur la coopération, sur la solidarité, j’en choisis trois pour illustrer mon cheminement.

Mythe no 1 – L’aide vise le développement des pays du Sud

Vous avez discuté assez longuement de ce mythe dans vos congrès antérieurs, notamment l’année dernière, de façon assez magistrale, avec François Houtart et Jacques Gélinas. Finalement, dans les faits, après 60 ans de coopération et d’aide au développement, on n’a pas atteint le « développement ». Non seulement on ne l’a pas atteint, mais on est encore plus loin de l’atteindre qu’au début et aux lendemains de la Deuxième Guerre mondiale.

Cet argument n’est pas particulièrement nouveau. On peut penser à Tibor Mende qui, en 1972, a publié son livre choc De l’aide à la recolonisation. Certains avaient ces perceptions depuis très longtemps, malgré des modifications importantes dans les façons de faire la coopération, de livrer l’aide au développement. Ce questionnement a toujours été fréquent et il s’est réactualisé pendant les 6 décennies qui se sont écoulées depuis les débuts de la coopération.

Le constat, c’est que 60 ans d’aide internationale n’ont pas permis aux pays du Sud d’accéder au « développement ». Des institutions très conservatrices comme le Sénat du Canada l’ont reconnu ouvertement. En effet, en 2007, le Comité permanent du Sénat sur les affaires étrangères et le commerce international a émis un rapport sur l’action de la coopération du Canada en Afrique dans lequel on « a déploré les 40 ans d’échec de l’ACDI ».[1] Le Sénat du Canada lui-même affirme explicitement que l’action de la coopération canadienne a été un échec.

Au cours de ces 60 ans, des changements importants de stratégie se sont imposés au sein des institutions officielles de la coopération. Au fil des luttes contre la domination impérialiste, les structures de l’aide ont dû subir des modifications et ont connu des adaptations aux nouvelles conjonctures — que ce soit à partir des propositions venant des pays du Sud eux-mêmes (pensons au Nouvel ordre économique mondial des années 1970), ou à partir des nouveaux paradigmes émanant des organisations internationales (les besoins essentiels, le développement durable, la sécurité humaine et bien d’autres). Cependant, à long terme, les mécanismes de l’aide ont toujours retenu le même objectif, c’est-à-dire la reconstitution des liens de dépendance économique dans un monde postcolonial. Les institutions de la coopération sont devenues des mécanismes de reproduction de cette domination et de cette dépendance.

Pour illustrer cet échec du développement en terme quantitatif, certaines données sont frappantes. Aujourd’hui les pays du Sud transfèrent à chaque année vers les pays du Nord la somme nette de 600 milliards de dollars. Quand on considère le rapatriement des profits et le service de la dette, il s’agit bien de transfert net, après tous les investissements étrangers directs, après l’aide internationale : oui, un transfert net annuel de 600 milliards de dollars du Sud vers le Nord.

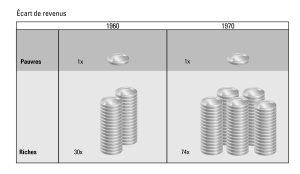

Une autre donnée. D’après le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), selon son rapport sur le développement humain de 1999 (j’ai cherché sans succès des chiffres plus récents), le fossé entre le 20 % de la population mondiale la plus riche et le 20 % de la plus pauvre a plus que doublé entre 1960 et 1997.[2] En 1960, le fossé était de 30 à 1, c’est-à-dire le 20 % le plus riche gagnait 30 fois plus que le 20 % le plus pauvre. En 1997, soit 37 ans plus tard, le fossé a plus que doublé, il était 74 fois plus important. Un accroissement extrêmement important pendant une période qu’on pourrait considérer comme les années dorées de la coopération.

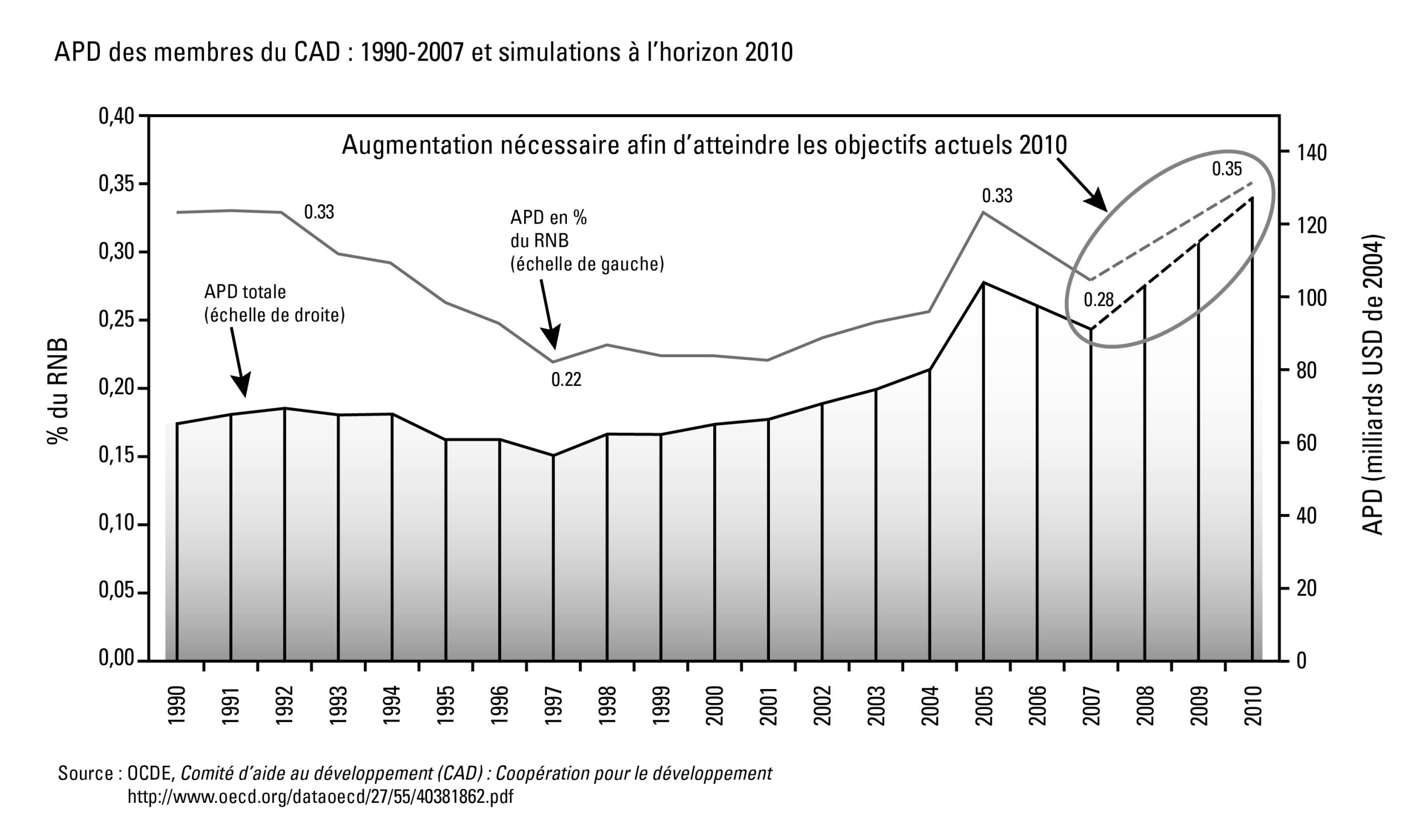

Une autre donnée significative : l’accroissement de l’aide publique au développement (APD). Souvent, les ONG et l’OCDE, les organismes officiels de coopération, réclament des hausses importantes de l’APD, car les pays donateurs, c’est vrai, n’ont pas, pour la plupart, respecté leur engagement d’atteindre 0,7 % de leur revenu national brut comme contribution de l’aide au développement. Cependant, on voit que, depuis les 20 dernières années, on a connu un accroissement très important de l’APD dont le montant total a presque doublé depuis le début des années 2000. Face à cette tendance très accentuée, il faut se demander si on est en mesure d’utiliser ces fonds de façon constructive, de façon à ce qu’on atteigne le but du développement ou s’il ne faut pas plutôt revendiquer de bien utiliser les fonds existants plutôt que d’augmenter les montants de façon très rapide, sans véritable bilan.

Mythe no 2 – Les Objectifs du millénaire pour le développement (OMD) et l’agenda de l’efficacité de l’aide constituent un virage dans les politiques officielles de coopération et visent à céder davantage de contrôle aux pays en voie de développement

Voilà une position soutenue par beaucoup d’analystes et d’acteurs de la coopération, qui voient dans la phase dite « post néolibérale » la reconnaissance d’un objectif de réduction de pauvreté, la mise de l’avant d’une série de processus censés remettre le contrôle du développement, ou le contrôle de la coopération, entre les mains des pays en voie de développement. Un nouveau départ pour la coopération, pourrait-on dire.

Je soutiens, au contraire, que cette position représente plutôt une nouvelle manière de mettre de l’avant les mêmes objectifs définis par la même approche néolibérale depuis le début des années 1980. Quelques transformations ont été nécessaires à cause de changements dans les rapports de pouvoir au niveau international (la fin de la guerre froide, par exemple), mais essentiellement, on voit la réitération de la même logique au fil des « bricolages » institutionnels de l’APD.

Si on prend, par exemple, l’objectif premier des OMD, — réduire la pauvreté extrême de moitié d’ici 2015 — ne faut-il pas se demander s’il s’agit vraiment de « développement »? Si on se rappelle ce qu’on visait par le développement au départ dans les années 50, et ce que visait la plupart des acteurs de la coopération jusqu’à une dizaine ou une quinzaine d’années, jamais on aurait considéré que réduire la pauvreté — extrême et de moitié uniquement — représente le développement. Mais maintenant, la communauté internationale s’entend sur cette notion que le développement équivaut à réduire de moitié la pauvreté extrême.

Soixante ans après, quel constat d’échec accablant ! Les Objectifs du millénaire sont l’aveu des institutions internationales que toutes les tentatives de « développement » jusque-là, en s’appuyant sur la coopération et l’aide internationale, ont échoué.

On peut facilement déceler dans les OMD les principes de la logique néolibérale à l’œuvre. Notons, en particulier, que le fait de réduire la pauvreté est explicitement présenté dans les documents des institutions financières internationales comme une stratégie nécessaire pour augmenter la croissance et assurer l’intégration des pays pauvres ou des pays émergents dans le système économique international.

L’année dernière, à ce congrès, François Houtart a parlé d’une logique économique à l’œuvre depuis deux siècles. Je suis d’accord avec lui. Encore faut-il comprendre qu’il ne s’agit pas uniquement d’une logique économique, il s’agit aussi d’une logique politique, d’une logique culturelle, d’une logique idéologique et d’une logique symbolique. Cet ensemble de répercussions du néolibéralisme se trouve intégré dans nos façons de faire et les ONG, dont les travailleurs sont des gens assez intelligents en général, ont rapidement appris à les intégrer dans leurs programmes respectifs.

L’aide, « une camisole de force dorée »

Une chercheure américaine appelle l’architecture de l’aide actuelle « une camisole de force dorée »[3] pour les pays bénéficiaires de l’aide. L’image est assez parlante. L’auteure veut dire par là que les modalités et les conditions de l’aide proposées par les pays donateurs constituent une série de balises qui empêchent les pays bénéficiaires de sortir d’un espace — économique, politique, idéologique — prédéfini par les institutions de la coopération.

Je vais essayer de vous expliquer comment je vois le déploiement de ce processus de mise en place progressive et de balisage de l’espace de décision des pays du Sud. D’après moi, trois étapes sont présentées comme des phases de stabilisation par la Banque mondiale, par le Fonds monétaire international (FMI), par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et par la plupart des agences bilatérales de coopération. Il est très intéressant de réfléchir à cette idée de stabilisation parce que rien ne fait plus peur aux institutions néolibérales que l’imprévisibilité, la dissension sociale par exemple, les mobilisations, etc. — bref, les risques de déstabilisation de leur modèle.

En identifiant trois étapes successives, je ne veux pas dire qu’il s’agissait dès le départ d’un plan préétabli. Non, c’est une logique qui anime les institutions internationales et les amène à développer de nouvelles politiques en lien avec les changements de la conjoncture internationale, une logique qui se déploie différemment mais selon les mêmes principes de base.

Phase 1 : la stabilisation économique (années 1980)

Vous êtes assez familiers sans doute avec la phase de stabilisation économique qui s’est développée dans les années [19]80 à travers notamment les programmes d’ajustement structurel (PAS). Pendant cette phase, en utilisant la crise de la dette du début des années [19]80 comme levier, les institutions internationales et les pays du Nord ont réussi à obliger les pays du Sud, s’ils voulaient continuer à recevoir de l’argent, à accepter un certain nombre de conditions censées stabiliser des économies devenues vulnérables en raison de leur fort endettement. Les gouvernements du Sud ont eu, eux aussi, une part de responsabilité, c’est évident. Selon cette entente, les pays concernés doivent accepter une réorientation de leurs économies et de leurs objectifs de développement par le biais de prêts. Leur niveau d’endettement (plus précisément, le niveau du service de la dette) servira de levier pour imposer cet arrangement. Les principes de base de cette réorientation, vous les connaissez très bien, tournent essentiellement autour de la réduction du rôle de l’État dans l’économie, dont la conséquence est la privatisation, la déréglementation et l’instauration d’un soi-disant libre-marché. Bref, ce sont tous des principes de libéralisation économique.

Phase 2 : la stabilisation politique (années 1990)

Avec la décennie suivante, les années [19]90, on se trouve subitement dans l’après-guerre froide. C’est un événement non planifié par les institutions internationales auquel elles ont réagi en élargissant au champ politique la coopération et l’action de balisage par le biais de l’aide internationale. On a introduit comme objets légitimes de coopération des questions qui auparavant étaient complètement tabous parce que, considérées par les pays donateurs trop chargées politiquement, elles risquaient de provoquer des conflits avec des pays alliés. Mais à partir de la fin de la guerre froide, cela devient possible : ce n’est plus dangereux pour les pays du Nord d’intervenir dans la politique intérieure des pays du Sud parce qu’il n’y a plus d’alternative, il n’y a plus de « Deuxième monde » vers lequel peuvent se retourner éventuellement les pays du Sud.

Alors sont introduits le concept de la bonne gouvernance, les droits humains, le développement démocratique comme nouveaux champs de la coopération. Il en résulte une nouvelle phase de l’ajustement des sociétés du Sud. C’est la phase de stabilisation politique. Les processus politiques internes deviennent à ce moment-là à la fois objets de la coopération et conditions de la coopération. Sous l’hégémonie de la logique de la bonne gouvernance, telle que définie par la Banque mondiale, ces processus sont transformés en une série de conditions pour l’admissibilité d’un pays à l’aide au développement qui se rajoutent aux conditions économiques et financières contenues dans les ententes signées avec les institutions financières internationales. Autrement dit, la réforme des institutions de gouvernance, des institutions politiques des pays bénéficiaires de l’aide, devient conditionnalité de l’aide. Les conditions imposées ne sont pas toujours respectées, mais les agences multilatérales continuent de les imposer tout de même très largement à leurs « partenaires ».

En même temps, on transforme la nature même de ces processus nettement politiques : les droits humains, le développement démocratique en particulier, sont des processus clairement politiques, c’est-à-dire conflictuels et sujets à contestation. Les mouvements citoyens ici et dans les pays du Sud se sont battus pour obtenir ces droits. Mais les agences de coopération les transforment en objet technocratique, en une série d’actes et d’arrangements mesurables, prévisibles, reproductibles, correspondant à leur perception, mais non à la réalité. Je me rappelle souvent une conversation avec un responsable à l’ACDI du dossier développement démocratique qui m’a beaucoup marquée dans les années [19]90. Il m’a dit : C’est formidable, maintenant on n’est plus dans la période de conflits politiques. Maintenant, la démocratie est devenue une opération technique. C’est l’approche qu’en font les différentes fondations qui appuient la démocratie et aussi les agences officielles ainsi que souvent les ONG. On crée une série de modules sur les élections, sur les systèmes de justice, etc. qu’on essaie de transplanter dans les pays du Sud.

J’insiste, toutes ces façons de faire sont subordonnées à la logique de la gouvernance qui, en soi, est encore plus technocratisée que les questions de droits humains et de développement démocratique. Je ne veux pas nier que le respect des droits humains, le retour à la démocratie sont aussi des conquêtes réussies par les mouvements sociaux dans les pays du Sud. Mais, ce que je constate — et c’est l’opinion de beaucoup de gens dans ces mouvements des pays du Sud — ces processus-là à propos des droits humains et du développement démocratique ont été progressivement balisés par les institutions internationales et par les gouvernements néolibéraux dans les pays du Sud, de telle sorte qu’ils ne portent plus le contenu contestataire qui leur était inhérent, qui les gardent vivants.

Bref, dans cette phase de stabilisation politique, le principe à l’œuvre est une forme de libéralisation du politique. On crée un « marché politique » : le terme peut choquer, mais j’ai assez fréquenté les discours sur la démocratisation quand j’étais à Droits et Démocratie pour constater que la plupart des institutions considèrent que la mise en place de la démocratie n’est pas autre chose que la mise en place d’un marché politique. Dans l’esprit de ces organisations, il existe des partis politiques (qu’on contribue à créer et à structurer) et des « consommateurs » de démocratie choisissent sur ce marché de « consommer » tel ou tel parti politique. On affirme très clairement un lien nécessaire entre libre-marché et démocratie. On affirme, sans jamais le démontrer, que la démocratie peut exister uniquement dans une situation de libre-marché.

En même temps, pendant cette période des années [19]90, les institutions internationales ont beaucoup travaillé à mettre en œuvre des stratégies de concertation entre elles en ce qui concerne le développement. Le Cadre du développement intégré a été élaboré par la Banque mondiale et le FMI. En parallèle, le Comité d’aide au développement (CAD) de l’OCDE — organisme qui regroupe une vingtaine de pays donateurs en un think tank sur les politiques de coopération — propose en 1996, un « partenariat pour le développement » qui viserait à réduire de moitié l’extrême pauvreté pour 2015. Nous sommes en 1996, donc quatre ans avant l’adoption de ce même objectif par l’Assemblée générale des Nations Unies, comme le 8e objectif des OMD.

Cette citation du CAD révèle son approche de l’intégration politique et économique en termes de développement.[4]

Les pays en voie de développement, en participant efficacement à la dynamique des échanges, de l’investissement et des connaissances dans une économie mondialisée, peuvent atteindre des taux élevés de croissance. Une croissance élevée et durable est un facteur de réduction de la pauvreté.

Croissance et pauvreté : le lien n’est pas du tout évident et n’a pas été démontré par des études économiques indépendantes. Au contraire, ce genre d’études a établi que souvent la croissance rapide entraîne une accentuation des écarts de revenus et donc crée plus de riches, mais crée en même temps beaucoup plus de pauvres.[5]

La citation poursuit en énonçant trois conditions préalables à cette intégration efficace au marché :

- Premièrement, des politiques économiques saines et obéissant aux principes du marché.

- Deuxièmement, des politiques sociales adaptées à cette logique du marché.

- Troisièmement, une bonne gestion des affaires publiques. La « bonne gestion » dans l’esprit du CAD correspond aux principes et à la définition de la gouvernance promue par la Banque mondiale.

Phase 3 : la stabilisation sécuritaire (années 2000)

Au début des années 2000, on entre dans une phase de stabilisation qui concerne désormais la sécurité. Particulièrement, après le 11 septembre 2001, on embarque dans la « guerre contre le terrorisme », où la sécurité devient une telle obsession pour les pays du Nord qu’ils commencent à voir un besoin de stabilisation sécuritaire partout.

Contrairement à ce qui se passait pendant la guerre froide, ce sont maintenant les États faibles et non plus des États forts qui constituent la menace sécuritaire pour les pays développés. Le regard est braqué principalement sur les pays du Sud et le développement devient un enjeu de sécurité pour les pays donateurs.

De nouveaux outils sont mobilisés dans cette lutte contre l’insécurité, notamment les outils de l’APD et de l’intervention militaire. La plupart des pays du CAD développent une approche intégrée, à savoir les « 3D » — diplomatie, défense et développement. Il s’agit donc d’intégrer intervention diplomatique, intervention militaire et intervention de développement, non seulement sur le plan de l’idéologie et de la stratégie, mais aussi sur le terrain. On le constate régulièrement dans des situations de guerre comme en Afghanistan ou dans des situations d’urgence comme en Haïti, au Pakistan ou en Indonésie. Mais on le voit couramment aussi dans la manière d’intégrer les ONG et le secteur privé comme acteurs au sein des dispositifs de coopération sous la logique des 3D.

La voie adoptée semble étonnante : si les États faibles sont des menaces, la solution envisagée n’est pas de les renforcer pour rendre ces États forts. On choisit plutôt de prendre en charge directement, par l’intervention internationale, des aspects de la sécurité de ces États faibles, des aspects considérés comme des risques pour les pays du Nord. On ne vise pas à rendre ces États viables, on essaie de contrôler les sources de menace avec nos propres appareils militaires et de coopération.

Dans cette troisième phase, le principe à l’œuvre, c’est de considérer la sécurité comme un fondement du « développement » (lire « la croissance économique ») et de la réduction de la pauvreté, entendu comme stabilité du modèle basé sur le libre-marché. On stabilise les pays du Sud en fonction du respect du libre-marché. La sécurité demande donc, dans cette logique, le contrôle des facteurs de déstabilisation: Cette logique peut aller aussi loin que le contrôle de la dissension sociale et tendre vers la criminalisation de la dissension d’opinions, mais aussi, comme on le voit en France, vers une criminalisation de la différence dans le cas des Roms, par exemple.

Ma conclusion par rapport à ces trois phases de stabilisation, c’est que la logique hégémonique du néolibéralisme, y compris les quelques modifications introduites avec le « post » néolibéralisme, informe ces étapes successives de redéfinition de l’architecture de l’aide. Les développements les plus récents, soit l’Agenda de Paris sur l’efficacité de l’aide et le Programme d’action d’Accra,[6] se situent tout à fait en continuité avec la trame de cette logique de stabilisation. Dans ces initiatives sont retraduits à divers niveaux les concepts de cohérence entre les politiques. Réapparaît l’idée d’harmonisation, qui veut que l’on travaille tous en fonction d’un seul modèle de « développement ». Évidemment, l’objectif 8 des Objectifs du millénaire sur le partenariat international pour le développement sous-tend l’agenda de l’efficacité de l’aide. Il provient, comme je l’ai mentionné plus haut, du CAD de l’OCDE. L’objectif énoncé vise à augmenter l’appropriation des programmes de développement par les pays bénéficiaires. Mais la fameuse « camisole de force dorée » est tellement balisée par l’ensemble des conditions et par l’idéologie véhiculée dans tous les programmes de coopération, qu’il n’y a plus de place pour développer une alternative pour les pays bénéficiaires. Autrement dit, les gouvernements ainsi que les citoyens et citoyennes des pays du Sud peuvent décider librement, mais uniquement à l’intérieur d’une série de choix désignés légitimes par les institutions internationales et basés sur les principes néolibéraux.

Cette situation fait l’objet de critiques de la part de réseaux de recherche du Nord comme du Sud. Roberto Bissio, qui travaille avec le Réseau Tiers-monde en Uruguay, a récemment préparé une étude pour le Conseil des droits de l’homme de l’ONU, dans laquelle il affirme que les conditions inégales de négociation entre les donateurs et les bénéficiaires dans le cadre de cette initiative d’appropriation annulent les gains de l’efficacité du processus de la Déclaration de Paris et le Plan d’action d’Accra.[7] Il constate la réduction de l’espace et de l’autonomie des gouvernements du Sud dans cette dynamique. Une affirmation confirmée par une autre étude récente du Réseau européen sur la dette et le développement (EURODAD) qui démontre que les donateurs continuent à imposer leurs propres priorités et politiques face aux pays en voie de développement, justement par le biais de ces nouveaux instruments de l’aide et que, en même temps, ils marginalisent la participation des organisations de la société civile dans ces processus-là.[8]

Mythe no 3 – Les ONG jouent un rôle autonome dans une coopération qui vise les objectifs déterminés par les populations elles-mêmes

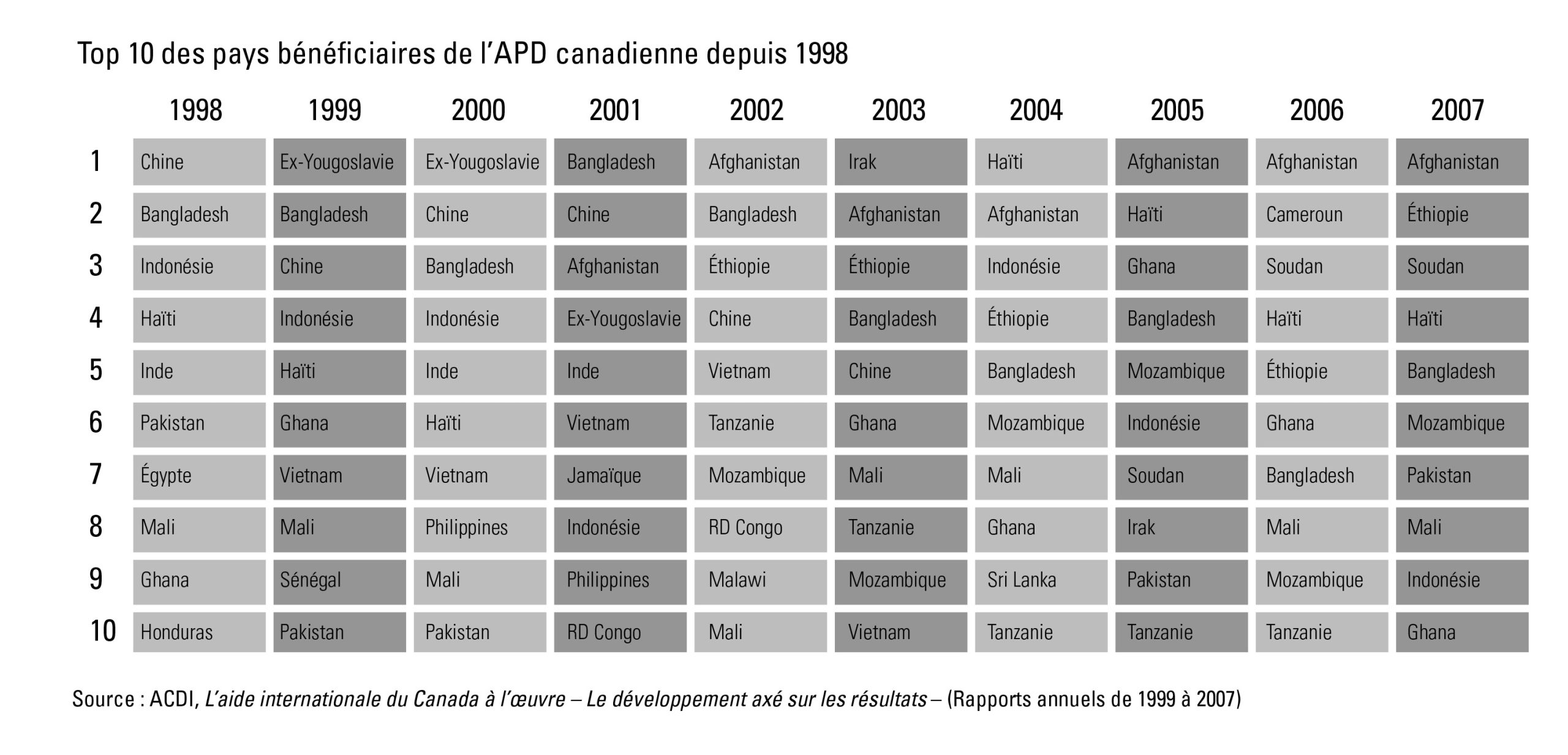

J’ai longtemps travaillé à partir de cette approche, mais aujourd’hui j’en suis venue à la conclusion qu’il n’est plus possible de le faire dans l’ère post septembre 2001 que je viens de décrire. Cette niche qu’on a essayé d’exploiter pour des alternatives de développement n’existe simplement plus. La transformation du contexte et de la nature de l’aide et de la coopération au développement dans l’après-guerre froide, a été tellement radicale et tellement profonde que ce n’est plus possible, à partir de la coopération et de l’APD elles-mêmes, de viser une alternative. On assiste clairement à une convergence entre les stratégies économiques, les stratégies sécuritaires et les stratégies de coopération. Le tableau suivant représente les transformations dans les priorités de l’aide publique du Canada depuis les 10 dernières années. Je n’ai pas pu trouver de données consolidées pour l’ensemble des pays, mais ce tableau représente une tendance commune aux divers pays donateurs.

Subitement, depuis 2001, on trouve comme récipiendaires principaux de l’APD des pays qui autrefois ne faisaient pas partie des priorités des programmes de coopération; ce sont des pays où sévissent soit des guerres, soit des crises humanitaires majeures et qui sont considérés des pays faibles, par conséquent des menaces pour la sécurité des pays donateurs.

Avant cette période, même si des ONG étaient très intégrées à la coopération officielle, certaines ONG qui s’autodéfinissaient comme progressistes ont essayé de fonctionner dans les interstices du système de l’aide en marge des politiques officielles, en fixant leurs propres méthodes et leurs propres priorités, en échappant en quelque sorte au contrôle, même si cela pouvait servir éventuellement les intérêts de certains gouvernements d’avoir une variété de stratégies de coopération. C’est ainsi qu’une minorité d’ONG ont pu réaliser une forme de « contre-coopération », une coopération qui visait une solidarité et non pas le « développement » tel qu’entendu par les grandes agences. Mais les nouvelles stratégies et les dispositifs intégrés ont produit une transformation de l’environnement dans lequel les ONG opèrent : la niche écologique qu’on occupait autrefois n’existe plus ou s’est tellement rétrécie que l’exploiter devient impraticable. Cette marge molle dans laquelle on évoluait auparavant est disparue. À mon avis, les ONG progressistes ne peuvent donc plus continuer à mobiliser cette stratégie de niche. Les récentes coupures radicales, ici au Canada, des ONG qui ont essayé de développer une position qui n’était pas la position du gouvernement (Kairos, Alternatives, Match International et le Conseil canadien pour la coopération internationale (CCCI)) illustrent clairement la disparition de cette marge. Mais plus encore et de façon plus invisible, les ONG se sont elles-mêmes mises pour la plupart dans un rapport de dépendance vis-à-vis des agences officielles de coopération. Beaucoup moins visible, mais non moins néfaste pour la capacité des ONG à se défendre est ce long processus de leur intégration à l’appareil officiel de la coopération — processus auquel les ONG ont activement participé par des ententes de « partenariat », par l’élimination de l’exigence de mise de fonds autonome, par leur statut d’agences d’exécution — pour enfin aboutir à la création des dispositifs 3D dans lesquels elles participent aux côtés des forces armées et du secteur privé.

Il est clair que les coupures ne sont que la manifestation radicale de la dépendance et des pressions financières exercées par le gouvernement grâce à cette dépendance. Au Canada, la plupart des ONG maintenant agissent comme des agences d’exécution de projets pour l’ACDI et en dépendent à 90-95 % de leur budget. Cette dépendance de la part des ONG, leur empressement à embarquer dans les dispositifs 3D militarisés les situe sur un terrain complètement balisé non pas par eux, mais par les priorités des agences officielles, les rendant d’autant plus vulnérables aux transformations des politiques de l’aide officielle.

Bien que je me sois attardée au rôle des pays donateurs, il faut noter qu’il ne s’agit pas uniquement du rapport de domination Nord–Sud, car ce même modèle de développement productiviste est aussi véhiculé par les nouveaux acteurs de coopération Sud–Sud (la Chine, le Venezuela, le Brésil en sont des exemples). En même temps que nous questionnons notre façon de faire de la solidarité, il faut aussi questionner les objectifs de ce développement productiviste. À l’heure des crises majeures, en termes non pas financiers cette fois-ci, mais en termes écologiques, on ne peut plus se permettre de penser le développement de la même façon, car il faut tenir compte des conséquences sur le « comment » et sur le « qui » de la coopération. La solidarité en 2010 peut-elle vraiment être une activité collatérale d’une coopération sécurisée?

Les ONG en tant qu’acteurs de la coopération internationale, vivant surtout grâce aux fonds de l’APD de plus en plus circonscrits par les grandes agences, n’ont plus leur raison d’être. Si on vise un autre projet de société, cette manière de faire de la coopération n’est plus légitime, n’est plus valable. Que fait-on pour réinventer la solidarité? Le débat ne fait que commencer, et je ne ferai que proposer quelques pistes.

Si on vise vraiment à construire ensemble un monde différent, entre citoyens et citoyennes du Nord et du Sud, un monde qui évite les écueils d’un monde basé sur la destruction progressive et des sociétés et de l’environnement, ce projet exige de se battre pour de véritables changements dans nos sociétés du Nord. Le problème, c’est la définition de l’avenir de l’économie, de l’avenir de l’utilisation des ressources, de l’avenir de la diversité humaine sur cette planète et c’est surtout dans les sociétés du Nord, dans les gouvernements du Nord que se décide un tel avenir. C’est ici qu’il faut mener la bataille pour exiger et mettre en œuvre les changements qui permettent de débloquer la situation.

À nous le choix exigeant de nous comporter en citoyen et non pas en technocrate ou en agent de programme de nos gouvernements. La solidarité ou la convergence des luttes – car c’est comme ça qu’il faut concevoir la solidarité – passe désormais par l’engagement dans la bataille pour la défense de l’espace publique démocratique ici-même.

§

Nancy THÈDE, anthropologue de formation. Professeure au département de science politique de l’Université du Québec à Montréal. Elle a coordonné, pendant huit ans, le programme de développement démocratique au Centre international des droits de la personne et du développement démocratique (Droits et Démocratie), organisme paragouvernemental basé à Montréal.

Source : THÈDE, Nancy, « La néo-libéralisation de l’aide au développement : les alternatives sont-elles encore possibles? », Dossier du Congrès – 2010 – Par-delà l’aide internationale : des solidarités à inventer, Montréal, 2010, p. 10-23.

- Canada. 2007b. Overcoming 40 Years of Failure: A New Road Map for Sub-Saharan Africa. Ottawa: Senate of Canada, Standing Senate Committee on Foreign Affairs and International Trade. ↵

- UNDP, Human Development Report 1999: Globalization with a Human Face: voir http://hdr. undp.org/reports/global/1999/en ↵

- Susanne Soederberg, "American Empire and ‘ExcludedStates’: The Millennium Challenge Account and the Shift to Pro-Emptive Development", Third World Quarterly, Vol. 25, No. 2 (2004), pp. 279-302 ↵

- CAD 1999. ↵

- P. Salama, 2002. "La pauvreté prise dans les turbulences macroéconomiques en Amérique latine", Problèmes d'Amérique latine: 45 (Été): 89-110; A. Saludjian, 2005. « Le modèle de la croissance excluante et l'insécurité économique dans le Mercosur depuis 1990 », Revue Tiers Monde XLVI: 184 (oct-déc): 883-905. ↵

- Déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide (2005) et le Plan d'action d'Accra (2008): http www.oecd.org/document/15/0_3343_fr_2649_3236398_37192719_1_1_1_1,00.html ↵

- Roberto Bissio, Application of the criteria for periodic evaluation of global development partnerships — as defined in Millennium Development Goal 8— from the right to development perspective: the Paris Declaration on Aid Effectiveness. Genève, Conseil des droits de l'Homme, A/HRC/8/VVG.2/ TF/CRP.7, 31 December 2007, 21 pp. Disponible à : http://www2.ohchr.org/english/issue5/development/taskforce2008.htm ↵

- Eurodad, Turning the Tables: Aid and Accountability Under the Paris Framework, 28 March 2008: http://www.eurodad.org/whatsnew/reports.aspx?id=2166 ↵