Eric MARCLAY

Introduction

Loin de moi l’idée de souscrire à la théorie machiavélique du « grand complot », quand bien même mon propos pourrait parfois vous paraître tranché. Fondamentalement, je suis et je reste optimiste, mais un optimiste critique : un brin avocat du diable ! Ce faisant, je souhaiterai placer en toile de fond de ma présentation une représentation métaphorique du développement-image symbolique d’une réalité plus crue, telle qu’elle est dessinée par l’économiste Mbaya Kankwenda.

Au même titre que le marabout moderne des villes africaines exploite la crédulité des individus, le système maraboutique du développement exploite la pauvreté des pays africains et leur croyance dans le système qu’ils croient encore maraboutique, alors qu’il est marchand.

Système « marchand »; système qui reproduit les rapports de domination; pays sous-développé; en voie de développement… l’abondance des concepts et des termes souligne la complexité de l’Aide Publique au Développement (ci-après APD), qui ne doit en aucun cas être envisagée comme monolithique. Ceci étant, l’encrage de mon analyse – mon postulat de base en quelque sorte – est que les intentions soi-disant magnanimes des pays donateurs n’ont en fait rarement été désintéressées, l’APD n’étant pas uniquement le fruit de conceptions philanthropiques de la part des pays développés. Ainsi, l’APD doit aussi être envisagée comme un instrument de promotion et de défense des intérêts des pays industrialisés, qui s’articulent autour de deux grands axes indissociables, 1) la prospérité des pays donateurs et 2) les questions de sécurité nationale.

Il n’est guère possible de prétendre à l’exhaustivité d’un sujet particulièrement vaste et complexe qu’est l’aide in fine. Alors pour pouvoir encapsuler le lien qui est fait entre le développement et la lutte contre le terrorisme international – ce virage sécuritaire de l’APD, nouvel outil dans l’arsenal de la lutte contre le terrorisme – je vais articuler ma réflexion autour de deux axes principaux. Tout d’abord, j’aborderai l’aide comme un enjeu économique, politique et stratégique, et j’analyserai très succinctement l’historique et les contraintes systémiques qui pèsent sur l’APD. Ceci nous permettra de comprendre l’articulation qui, aux dires de certains, tend à en faire un produit « marchand » qui va servir les intérêts des pays donateurs. Dans une deuxième partie, nous entrerons au cœur de ma réflexion et de mon propos, cette question fondamentale de l’insertion de la sécurité nationale et internationale dans les stratégies de développement. En droite ligne de ces réflexions, nous verrons qu’en ce début de 21e siècle émerge un nouveau consensus : New York, symbole du terrorisme international, accélérateur de ce virage sécuritaire.

L’aide : enjeu économique, politique et stratégique

Si l’on considère la genèse historique de l’aide, on constate que la pratique étatique de l’aide bilatérale et multilatérale ne sera cristallisée qu’au milieu du siècle. Cette dernière émerge donc suite à la Seconde Guerre mondiale, d’une part avec la création des institutions financières internationales (Bretton Woods, 1944), et d’autre part avec la mise en œuvre du plan Marshall (juin 1947), pour la reconstruction de l’Europe dévastée. Paradoxalement, alors que la notion de développement fait instinctivement référence aux pays du Sud, force est de constater que ce nouveau concept et son application s’adresse aux pays du Nord dans un premier temps. Détail de l’histoire, peut-être? À moins que l’on considère l’idéologie et les objectifs qui sous-tendaient l’aide américaine à l’Europe, objectifs qui seront et resteront omniprésents dans toutes les formes d’aide bilatérale et multilatérale à venir.

En effet, l’aide consentie par les États-Unis dans le cadre du plan Marshall n’est pas uniquement magnanime, mais s’inscrit comme une nécessité économique et politico-stratégique de l’après-guerre. Sur le plan économique, cette reconstruction européenne doit fournir des débouchés au potentiel industriel américain, et sur le plan politico-stratégique, les prétentions soviétiques sur l’Europe font de la reconstruction de l’Europe de l’Ouest un outil essentiel à la lutte contre le bloc soviétique en formation. Cette importance ne fera d’ailleurs que s’accentuer durant la guerre froide, au point que l’APD va devenir un instrument au service des réseaux d’alliances et du maintien des zones d’influences.

Or, dans l’esprit du politologue Gilbert Rist, et pour paraphraser Cari Von Clausewitz, cette idéologie du développement n’était rien d’autre que la poursuite du colonialisme par d’autres moyens.

Les contraintes politico-systémiques

Suivant cette conjoncture, il n’est donc pas erroné de prétendre que la forme « marchande » qui caractérise les relations commerciales se retrouve dans l’esprit même des institutions financières internationales, puisqu’elles sont, comme le souligne l’économiste Pierre Mouandjo : totalement inféodées à la théorie du marché et de la concurrence. Il est dès lors probable que les relations dites d’aide au développement soient biaisées par la nature même du système, et que l’aide ainsi accordée, sous forme de don ou de prêt, devienne exogène pour l’économie des pays récipiendaires. L’aide se transforme ainsi en un produit de consommation, exporté du Nord vers le Sud, et sans parler de son efficacité intrinsèque, qui attise et renforce la dépendance de la périphérie par rapport au centre. En effet, les dons et/ou les prêts ne sont-ils pas – dans la vaste majorité des cas – conditionnés à des livraisons ou des prestations du pays qui aide? L’Ambassadeur Maillard pose dès lors une question pertinente et embarrassante : ne s’aide-t-il pas alors lui-même avant tout?

Une relation de dépendance, question éthique

Dans ces circonstances, les pays industrialisés n’ont d’une part pas véritablement de raison de faire des cadeaux à leurs partenaires moins favorisés et ne peuvent, d’autre part, pas se permettre de dilapider l’argent de leurs contribuables dans des investissements à fonds perdus. Les investissements en capital étranger dans les pays en voie de développement doivent nécessairement conduire tôt ou tard à un reflux des profits en sens inverse, qui non seulement confirme le « système marchand » du développement, mais qui, par le fonctionnement même de celui-ci, tend à bloquer la croissance et donc pérenniser la dépendance par le besoin à nouveau d’autres investissements.

Le système semble donc biaisé, et dans cette relation dépendante de la périphérie par rapport au centre, nous pouvons donc bien parler de partenariat, mais quand il s’agit d’APD, le terme partenaire n’a plus tout à fait sa signification originelle qui sous-entend un certain degré d’égalité et réciprocité entre les partenaires. Le Général de Gaulle avait bien résumé cette perspective sur l’aide aux pays en développement :

Cet argent que nous donnons pour l’aide aux pays sous-développés n’est de l’argent perdu à aucun point de vue. Je considère que c’est un très bon placement

Les tendances financières

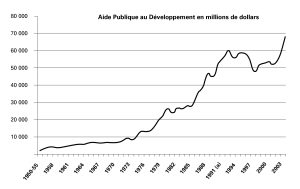

Les années 1960 furent consacrées décennie pour le développement. Lors de sa 15e session, l’Assemblée générale de l’ONU adopta la résolution 1522, qui envisageait que les États augmentent leur aide afin d’atteindre 1% des revenus nationaux. À partir de cette période, les flux nets d’APD ont sensiblement progressé, en particulier dans les années 1970/80. En revanche, ils ont connu une forte baisse dans les années 1990, se redressant seulement en fin de période. Le montant total de l’APD distribuée par les membres du Comité d’Aide au Développement (ci-après CAD) a atteint 69 milliards de dollars américains (ci-après USD) en 2003, et 78 milliards USD en 2004. Mais comme l’indique le CAD, sur ces augmentations, environ 80% sont imputables aux effets conjugués de l’inflation, de la baisse de la valeur du dollar, de même que – et nous le verrons plus loin – la guerre contre le terrorisme a contribué à gonfler les apports d’aide.

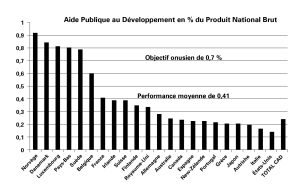

Mais l’objectif de 1% ne sera jamais atteint, bien au contraire. À la fin des années 1970, l’ancien Premier Ministre du Canada, Lester B. Pearson, conduit une étude d’envergure sur les vingt premières années d’assistance au développement. Dans une atmosphère de scepticisme, son rapport émet des recommandations dans toutes les facettes analysées, dont le fameux 0,7% du produit national brut qui devrait désormais être déboursé par les pays développés. C’est donc en termes relatifs, avec cet objectif qui semble être difficilement atteignable, que l’on doit analyser l’APD.

Dans un monde en croissance, il n’est pas étonnant que les sommes nettes allouées dans le cadre de l’APD soient en progression. Les gouvernements en sont conscients, et vis-à-vis du grand public, il est préférable de présenter l’aide sous l’angle des sommes globales déboursées, qui présentent ainsi les pays du Nord comme magnanimes. Mais ces augmentations et les sommes totales prennent une toute autre perspective si on les évalue en pourcentage du produit national.

Ainsi, en termes relatifs, l’aide engagée par les pays membres du CAD a baissé de 40% dans les années 1960 déjà. Elle est restée stable dans les deux décennies suivantes et a diminué à nouveau de l’ordre de 40% dans les années 1990 pour atteindre seulement 0,21% en 2001. Ceci souligne – si nécessaire – la disparité entre le développement économique et la création de richesse dans les pays du Nord, qui n’est pas conjointement mise au service du développement des pays du Sud.

Nous n’avons pas la prétention ici de répondre à la grande question éthique qui sous-tend ce débat. Néanmoins, et en guise de petit résumé de cette première partie sur l’aide comme un enjeu économique, politique et stratégique, je souhaiterais mentionner l’Angola, pays qui se trouve à l’intersection quasi parfaite de l’APD sous sa forme originelle, de l’aide humanitaire comme palliatif à une situation de crise, et des intérêts géostratégiques liés aux gisements pétroliers. C’est en ces termes que l’administrateur de l’Agence américaine pour l’aide au développement (USAID), Andrew Natsios, envisage l’APD en Angola.

L’intérêt national américain en Angola réside dans la promotion de nos propres intérêts économiques. Actuellement, les États-Unis importent presque 7% de ses besoins énergétiques en pétrole à partir de l’Angola, et ce niveau devrait s’accroître de 15% sur les dix prochaines années. L’Angola est le second récipiendaire d’aide en Afrique Subsaharienne, avec plus de 4 milliards de dollars investis à ce jour.

De Washington à Monterrey : les consensus

La réflexion sur l’efficacité de l’aide et la multitude des stratégies à mettre en place pour en maximiser l’impact est presque aussi vieille que l’aide elle-même. Une constante, la philosophie libérale et corollairement la recherche de la croissance, s’inscrit comme une tendance consensuelle et durable parmi les donateurs. À la fin des années 1980 – décennie perdue du développement – le Consensus de Washington émerge comme une solution universelle aux problèmes économiques des pays en développement. Résumé par l’économiste John Williamson, les dix commandements préconisés par les institutions de Bretton Woods constituaient une doctrine axée sur la mise en œuvre de politiques favorables à l’économie de marché, qui se concentraient sur les questions macroéconomiques. Les résultats plus que mitigés de ces prescriptions ont toutefois suscité une vive contestation du Consensus de Washington.

Adopté lors de la Conférence sur le financement de l’aide au développement en mars 2002, le Consensus de Monterrey met en évidence la prise en considération des attentes et pressions formulées par l’opinion publique, ainsi que des limites du consensus précédent. Il fallait bien reconnaître que les prescriptions washingtoniennes n’ont pas produit les résultats escomptés, et que malgré les milliards de dollars injectés dans les pays en développement, on assiste à une avancée de la pauvreté et non à son recul. Ceci soulève inéluctablement la question de la possibilité même du développement, pour que, dans les termes de Joseph Stiglitz, les vérités d’hier ne deviennent pas les erreurs de demain.

Le Consensus de Monterrey tente donc de marquer un tournant philosophique au sujet de l’aide, mais force est de constater qu’il ne se présente pas véritablement comme une transformation radicale de l’ordre développemental acquis. Le fondement de l’orthodoxie néolibérale n’est pas absent, même si ce nouveau consensus vise à concilier les questions macroéconomiques avec les impératifs humains, dont la lutte contre la pauvreté devient le créneau principal, et la bonne gouvernance un leitmotiv.

New York : le consensus sécuritaire

Ceci étant, le financement de l’APD est, en ce début de 21e siècle, dans une situation dichotomique : les ressources stagnent alors que les besoins augmentent. À cette situation déséquilibrée et précaire, les attentats du 11 septembre 2001 vont provoquer un choc traumatique sans précédent. Même s’ils relèvent d’une logique radicalement différente de celle du sous-développement, ces attentats terroristes ont eu pour effet de renforcer l’importance politique et stratégique de ce thème : pourquoi nous haïssent-ils? Et pourtant, faut-il remettre complètement en question la réflexion théorique sur le terrorisme de l’après-guerre froide? En effet, le choc du 11 septembre découle plus d’une perception de nouveauté que d’une nouveauté en tant que telle, le terrorisme comme forme de violence politique ayant une longue histoire. Comme l’indique Thomas Copeland, les orientations qui se dégagent du terrorisme depuis la fin de l’ordre bipolaire marquent une évolution et non une révolution. En effet, cette perception, amplifiée par la magnitude des événements et par la combinaison de facteurs qu’ils représentent, a appris à l’Amérique, comme l’a écrit Henry Kissinger, que certaines hypothèses si confortables du monde globalisé n’ont pas cours dans les milieux terroristes.

Malgré ce constat, les États-Unis sont en guerre – au sens propre et figuré du terme. Dès lors, tout est envisagé au travers du prisme de la sécurité nationale, et cela tant au plan intérieur que face à la menace externe. Agissant unilatéralement, mais pesant de toute son influence dans les forums internationaux, les États-Unis infléchissent incontestablement l’agenda international et la vision du monde, ce monde en désordre dont il faut se protéger et dont les États défaillants ou en faillite ont une importance qui va largement au-delà des questions humanitaires et développementales. Ainsi, depuis septembre 2001, aux priorités en matière d’aide au développement se sont superposés les intérêts sécuritaires des donateurs, modifiant conséquemment la liste des pays prioritaires et les sommes allouées. Ceci marque l’avènement du Consensus de New York !

L’amalgame sécurito-développemental

Aussi paradoxal que cela puisse paraître, il n’existe pas de définition consensuelle du terrorisme. Les définitions restent des énumérations longues et alambiquées ce qui, comme le souligne Marie-Claude Smouts, traduit l’impossibilité d’appréhender le phénomène en tant que représentation abstraite et dénote d’une certaine perplexité et d’un désarroi face à ce phénomène. Or, depuis septembre 2001, on a affaire à un amalgame sémantique qui se logique du tout est terrorisme.

Cette inflation sémantique n’est pas sans répercussion sur l’APD et, en avril 2003, le CAD a introduit un nouveau « document de référence » qui, dans les termes de son président Richard Manning, se veut être un outil qui devrait permettre de

Guider les initiatives prises par la communauté internationale et les gouvernements face au lien entre terrorisme et développement, et donner une idée de la manière dont les programmes des donneurs pourraient être conçus ou adaptés afin d’en tenir compte.

Ceci étant, la question qui retient notre attention ici est de comprendre comment le lien entre terrorisme et (sous)développement est construit. Un élément de réponse est d’ores et déjà donné par le CAD, qui considère que si le terrorisme international a des causes complexes, les motivations de ses acteurs et le choix de ses théâtres d’opérations ne sont pas sans lien avec les problèmes de développement. C’est donc dans les motivations de ces « disciples de l’axe du mal » et dans les théâtres d’opérations que nous devons nous plonger pour analyser ce lien de cause à effet.

Regardons tout d’abord la question des motivations. Le terrorisme, en violence politique organisée, a des formes et des idéologies assez clairement identifiables et se conçoit en analogie à la définition de la guerre que donne Clausewitz, soit : un acte de violence destiné à contraindre l’adversaire à exécuter notre volonté. Nonobstant, et au risque de schématiser un phénomène particulièrement complexe, le terrorisme issu de l’islamisme radical ne semble pas être le vecteur d’une véritable idéologie qui sous-tend un projet politique défini, mais s’apparente plutôt à un obscurantisme fanatique dont la vision du monde se réduit à une dichotomie qui passe par l’aliénation de l’autre. Comme le précise François Heisbourg, ces disciples sont animés d’une vision transcendantale exclusive, qui est à la base de la formation d’une idéologie extrémiste manichéenne, où le rejet du monde occidental est total et la violence suicidaire sans précédent. La violence particulièrement dévastatrice ne revêt plus d’aspiration politique mais devient métapolitique, et comme le souligne Michel Wieviorak, portée par des significations qui subordonnent le politique au religieux. Alors que les islamistes salafistes de la nébuleuse d’Al-Qaeda rejettent l’ensemble du monde occidental capitaliste, ils utilisent opportunément les outils que fournit ce dernier pour le frapper asymétriquement et opèrent dans une logique qui n’est pas liée au développement.

Un détour par le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) est très instructif pour argumenter le second postulat du CAD : les théâtres d’opérations. Nous l’envisageons ici dans une double perspective à savoir, comme constituant d’une part le « terreau fertile » où se génère et se développe la vocation terroriste et, d’autre part, comme le lieu où s’exprime et agit le terrorisme. Des 36 pays ayant un « faible développement humain » selon le rapport du PNUD, 32 pays sont situés en Afrique. Aucun ne se situe dans « l’axe du mal », et parmi les 4 pays les plus pauvres, on retrouve Haïti, le Timor Oriental, le Yémen et le Pakistan. Ce dernier pays est particulièrement intéressant à notre réflexion et nous y reviendrons. Suivant cette catégorisation, il est relativement clair que les pays les plus pauvres et les moins avancés ne sont pas les plus grands pourvoyeurs de terroristes, de même qu’ils ne sont pas non plus les cibles privilégiées des terroristes, Tout en reconnaissant que cette démonstration peut paraître lapidaire, il ne nous semble toutefois pas nécessaire de l’étoffer, le CAD précisant de lui-même que

Même si la plupart des pays pauvres ne connaissent pas le terrorisme, ne sont pas des pourvoyeurs de terroristes et ne soutiennent pas les terroristes [et de poursuivre] il n’en est pas moins essentiel d’unir les efforts de lutte contre la pauvreté et contre le terrorisme.

Nous souscrivons sans réserve à ces objectifs la lutte contre la pauvreté et celle contre le terrorisme sont indispensables. Ceci étant, où est donc le lien entre terrorisme et développement, puisque contrairement à ce qui est annoncé en entrée du document est réfuté dans son argumentation… Pour les membres du CAD, qui ont endossé ce rapport

Le terrorisme est une forme de conflit violent, or la prévention des conflits fait partie intégrante de la lutte contre la pauvreté […] Un conflit violent qui éclate, que ce soit à l’intérieur d’un pays ou entre plusieurs pays, porte immanquablement un coup d’arrêt au développement.

C’est donc un lien entre la pauvreté et le terrorisme qui se fait au travers de la notion de conflit. Mais cette construction n’éclaircit rien – bien au contraire. En jonglant avec des concepts et des problématiques forts complexes, le CAD participe activement à l’inflation sémantique qui a cours au sujet de la menace, et incidemment, permet et facilite la légitimation d’actions multiples de la part des pays donateurs sous le libellé d’aide, alors qu’il s’agit de mesures éminemment sécuritaires. Voilà des raccourcis utiles, mais force est de constater réducteurs et simplistes car, comme le souligne le CAD lui-même, il faut atténuer le risque que l’APD devienne un instrument au service d’intérêts géopolitiques.

L’aide publique (au développement) à la sécurité

L’aide tend ainsi à être au service des pays donateurs, soit en instrument stratégique sur la scène géopolitique internationale, soit comme un vaste système « marchand » au profit des pays industrialisés, et dans bien des cas les deux. Le virage sécuritaire « post-ground-zéro » n’est donc pas une transformation fondamentale. Avec ses lignes directrices, le CAD ne fait que reclasser les multiples priorités de l’agenda de ses membres. Ce faisant, les pays donateurs créent ce nouveau consensus que nous avons symboliquement appelé le Consensus de New York, et légitiment ainsi la réorientation des fonds en direction de la lutte contre le terrorisme international. Initiés par les États-Unis, les objectifs hautement prioritaires de sécurité sont – bon gré mal gré – partagés par les démocraties libérales occidentales, et imposés aux pays récipiendaires qui ne peuvent se permettre le luxe d’être ostracisés. Les Objectifs du Millénaire risquent ainsi d’être éclipsés, et les stratégies préconisées pour prévenir et solutionner les conflits détournées.

Les contraintes économiques auxquelles font face les pays du Nord placent inéluctablement un frein dans les budgets à vocation humanitaire et de développement, qui ne sont pas extensibles à loisir. Malgré les promesses maintes fois répétées, les pays riches ne peuvent pas simplement faire tourner la « planche à billet » et générer ainsi des fonds. Certes, il aura une augmentation des budgets en termes globaux, ce qui sera repris haut et fort par la classe politique dirigeante, se plaçant ainsi en gouvernement magnanime et responsable. Mais l’augmentation accélérée des besoins, la diminution proportionnelle des ressources et corollairement l’augmentation des disparités, vont jeter une lumière sombre sur ces montants, qui resteront largement en dessous de ceux requis pour atteindre les Objectifs du Millénaire.

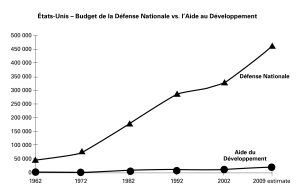

En revanche, déjà disproportionnés par le passé, les budgets alloués à la sécurité nationale et internationale ne semblent pas souffrir de limite, à l’instar de celui des États-Unis.

C’est ainsi que les milliards de dollars engloutis dans les campagnes « préventives » d’Afghanistan et d’Irak vont détourner des ressources développementales. Les États-Unis, pesant de tout leur poids dans l’architecture internationale, n’ont pas l’objectif du 0.7% du PNB qui devrait être injecté dans l’APD. Depuis de longue date en effet, l’administration américaine met une emphase particulière sur l’efficacité de l’aide qui est déboursée, une efficacité dont les objectifs sont essentiellement orientés vers l’insertion plus grande des économies nationales au sein de l’économie mondiale et ce, pour pouvoir en bénéficier en premier lieu. Ce ne sont pas les promesses faites dans le Millenium Challenge Account qui viennent modifier ce postulat de base. Les objectifs politiques et stratégiques du Président George W. Bush sont clairs qui plus est « religieusement emballés ».

Nous devons lier plus d’aide aux réformes politiques, légales et économiques. Et en insistant sur la réforme, nous faisons le travail de compassion.

Cette philosophie est aujourd’hui doublée de la lutte contre le terrorisme, qui ne se limite pas à l’exécutif ou son parti. En février 2002, un groupe de sénateurs républicains et démocrates (dont John Kerry) a déposé un projet de résolution recommandant que les États-Unis se servent de l’aide humanitaire et au développement dans leur lutte contre le terrorisme international. La résolution souligne que la pauvreté, la famine, l’incertitude politique et l’instabilité sociale sont les principales causes de la violence et des conflits à travers le monde. Suivant cette logique, les sénateurs estiment que l’aide américaine devrait être utilisée dans la lutte contre le terrorisme et contribuer ainsi à la réalisation des objectifs américains en matière de sécurité. Pour ce faire, les sénateurs demandent à USAID et au Ministère de l’agriculture d’augmenter leur aide humanitaire, leur aide au développement économique et leur aide agricole en vue de favoriser la paix et la stabilité internationales.

Dans ces termes, le développement dirigé dans la « guerre contre le terrorisme » ne semble pas vraiment s’insérer dans l’objectif de réduction de la pauvreté, mais reste en droite ligne des objectifs stratégiques américains tels qu’ils ont toujours été envisagés. Il suffit pour s’en convaincre de mentionner la (nouvelle) philosophie qui imprègne les objectifs d’USAID, et dont son administrateur, Andrew Natsios, se fait le défenseur :

La guerre à la terreur a mené à un élargissement du mandat d’USAID et a poussé l’Agence dans les situations qui vont au-delà de son rôle traditionnel d’aide humanitaire et l’aide de développement.

Les objectifs ainsi « élargis » ne semblent pas pour autant avoir évolué de beaucoup par rapport à ceux énoncés quelques années auparavant pour l’Angola. Le fond de commerce de l’Agence reste invariablement la promotion des intérêts géostratégiques américains, qui ont simplement pris ce virage sécuritaire du Consensus de New York.

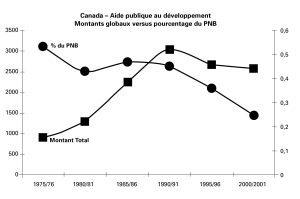

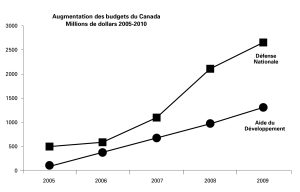

Dans le sillage de l’hégémonie américaine, les autres États donateurs ont également à leur agenda la priorité sécuritaire. Ainsi, l’Australie a aussi fait de la lutte contre le terrorisme un objectif de ses programmes d’APD. Selon le rapport The Reality of Aid 2004, une déclaration faite au parlement en novembre 2003 confirme que la réduction de la pauvreté a cédé le pas à la sécurité et l’aide est présentée comme un moyen de favoriser la sécurité et de combattre le terrorisme. Toujours selon ce rapport, il en va de même au Japon qui, à sa Charte de 1992, a ajouté en 2003 la sécurité et la prospérité du… Japon lui-même (!) et dans les principes de mise en œuvre de son APD, le Japon insère désormais la question de la prévention du terrorisme. Le rapport passe également en revue les nouvelles orientations du Royaume-Uni qui, en octobre 2003, a fait savoir que son engagement important dans la reconstruction de l’Irak va le contraindre à réduire son aide aux pays à revenu moyen. Il en va de même des pays à l’avant-garde de l’aide au développement, à l’instar du Danemark, pour qui la pauvreté demeure une cible, mais dont la politique de développement s’aligne de plus en plus à sa politique étrangère, et dont les questions de sécurité nationale et de lutte contre le terrorisme sont devenues des nouvelles priorités. Le cas du Canada, directement influencé par son puissant voisin du Sud, est illustratif de ce virage sécuritaire. En l’absence de passé colonial, riche en matières premières et bénéficiant de conditions géographiques favorables à une production agricole excédentaire, le Canada peut – et se doit de – jouer un rôle moteur dans l’aide aux pays en développement sur la scène internationale. La politique canadienne en matière d’aide au développement, son engagement dans les actions d’aide d’urgence et son rôle indéniable de promoteurs de normes internationales en faveur du respect des droits humains, confirment cette volonté d’engagement international.

Nonobstant, la rhétorique humaniste canadienne semble aller au-delà de ses engagements concrets et de ses actions bilatérales et multilatérales dans les domaines de l’aide. En effet, la mise en parallèle des promesses canadiennes ne cache guère la réalité de la question de sécurité nationale et internationale depuis le 11 septembre 2001.

L’« avec ou contre nous » du développement

Si cette réalité n’est pas en soi nouvelle, le phénomène allant en s’accentuant est inquiétant. Mais ce qui est d’autant plus inquiétant, c’est l’amalgame évoqué précédemment entre le terrorisme, les conflits et le développement. Alors que les sommes allouées à la défense augmentent de façon exponentielle, celles dirigées vers la coopération internationale progressent péniblement. Mais comme si les deux tableaux ci-dessus ne suffisaient pas à justifier une séparation claire entre les allocations à des fins sécuritaires et celles à des fins de développement, les administrations justifient aujourd’hui des opérations politico-militaires dans une optique de développement, grugeant au passage des centaines de millions de dollars des enveloppes aux agences développementales. L’APD est ainsi subordonnée au nouveau paradigme du « avec ou contre nous ». Il ne suffit plus d’être un pays démuni pour attirer la sympathie des pays du Nord, mais faut-il encore s’inscrire dans la logique américaine et par extension occidentale de « l’axe du bien », luttant contre celui du « mal ».

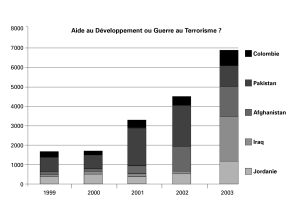

Malgré le manque de clarté dans les lignes budgétaires des gouvernements donateurs, les deux exemples les plus significatifs sont sans conteste les opérations internationales en Afghanistan et en Irak. Alors que le Nord pèse de tout son poids sur les gouvernements du Sud et prône la transparence et la bonne gouvernance, les premiers entretiennent un flou artistique, bien pratique, de leurs allocations. Nous pouvons toutefois illustrer notre propos en mettant en perspective les montants globaux du CAD en faveur de ces deux pays d’une part, auxquels nous ajoutons les voisins immédiats (Jordanie et Pakistan – bases militaires), ainsi que la Colombie, ce dernier pays étant aussi une priorité de la lutte anti-terroriste (le lien étant fait entre drogue et terrorisme…). La question n’est pas de dénigrer les efforts entrepris en faveur des peuples afghans et irakiens, mais bien d’illustrer que sous le label de l’APD, les États poursuivent les objectifs qu’ils se sont fixés en termes de sécurité et non de réduction de la pauvreté qui est, soi-disant, le terreau fertile au terrorisme.

Le cas du Pakistan est à cet égard particulièrement illustratif et révélateur, non pas que la pauvreté ne soit pas en soi un problème, mais si le CAD souligne dans ces chiffres que l’aide allouée au Pakistan s’est maintenue entre 2 milliards et 3 milliards de dollars en 2002-2004, il faut préciser qu’elle ne représentait que 703 millions de dollars en 2000. En effet, le pays se trouvait avant le 11 septembre 2001 sous une intense pression diplomatique de la part de la communauté internationale (coup militaire de 1999, violations des droits de l’homme, tests nucléaires). Le Président Musharraf, en s’alignant aux côtés des États-Unis dans la guerre contre le terrorisme, aura en quelque sorte effacé son ardoise. Choyé par Washington, Islamabad peut également compter sur le soutien de l’Union Européenne, qui a annoncé le 29 avril 2004 une augmentation de son assistance au Pakistan (y inclus l’APD) en se référant spécifiquement au fait que le pays soutient l’effort international de lutte contre le terrorisme.

Le CAD a donc tenté d’établir des directives de ce qui relève des lignes budgétaires de l’aide en général et de l’aide au développement en particulier. Mais en incluant une partie des frais liés aux formations destinées au personnel militaire et aux activités de maintien de la paix, la frontière entre l’aide et le sécuritaire n’est pas très nette, ce que le CAD lui-même souligne : la couverture des activités de maintien de la paix ne constitue pas des utilisations appropriées des budgets d’APD. Après avoir pris des raccourcis pratiques mais obscurs entre le terrorisme et le développement, après avoir pavé la voie à une réorientation des fonds en proposant de redéfinir les critères de l’APD voilà que le CAD lui-même se pose des questions essentielles et fondamentales sur la finalité de ses propositions. Ceci n’est guère surprenant.

CONCLUSION

Si le terrorisme est une activité criminelle abjecte et répréhensible, la lutte engagée par les pays occidentaux pour tenter de subjuguer ce fléau est antinomique à l’aide au développement. En effet, les stratégies d’aide, de l’urgence au développement, préconisent à des degrés divers des mesures et des démarches qui devraient être fondées sur la justice et le respect des droits humains, dont l’objectif humaniste est orienté vers la sécurité humaine. En revanche, « la guerre au terrorisme » préconise le renforcement des infrastructures et des moyens militaires et policiers, dont l’objectif est orienté vers la sécurité nationale. Nous sommes donc dans une situation fondamentalement paradoxale, qui juxtapose la préservation de la sécurité nationale au travers d’une utilisation de la puissance militaire, mais dans le cadre de situations de crises humanitaires qui requièrent, elles, des actions orientées vers les causes profondes des conflits et/ou des déficiences socio-économiques qui engendrent la pauvreté.

Selon Gilbert Rist, « l’exercice du pouvoir est lié à l’usage des mots : la rhétorique est l’art de persuader; mieux vaut convaincre que recourir à la force ». À l’aube du 21ème siècle, cet adage semblait avoir été entendu par les décideurs politiques et financiers des pays du Nord. Ils ont en effet entrepris d’élargir la réflexion sur les multiples questions directes et connexes liées à l’aide et ce, en prenant en considération les attentes exprimées par l’opinion publique. Nonobstant, les sceptiques souligneront que cet engouement mondial pour les questions liées à l’aide va rester figé dans des discours bienveillants, sans se concrétiser en actions tangibles et efficaces. Force est en effet de constater que les objectifs adoptés ont rarement été atteints, les contraintes systémiques de l’ordre international reproduisant la logique « marchande » du développement.

Dans les ténèbres de la guerre préventive américaine, l’aide passe aujourd’hui par un alignement des pays en voie de développement sur le paradigme du « avec ou contre nous ». Alorsque nous sommes déjà dubitatifs sur le bien-

fondé des stratégies préconisées par les pays capitalistes pour subjuguer les problèmes endémiques de pauvreté, l’atmosphère « post-ground-zéro » est venue assombrir une situation d’ores et déjà complexe et compromise. Malgré le fait qu’il est difficile de décortiquer les lignes budgétaires des donateurs, les propos (messianiques) du locataire de la Maison Blanche ainsi que les actions de son administration confirment que la guerre au terrorisme passe autant par l’appareil militaire que par son extension à travers la coopération internationale au développement.

Dans cette logique, le CAD ne nous a pas convaincu en faisant un lien entre pauvreté et terrorisme au travers des conflits. Au contraire, l’amalgame simpliste de situations fort complexes est une porte ouverte aux pays donateurs afin de poursuivre leurs objectifs stratégiques au nom d’un hypothétique développement. Ce n’est pas uniquement en veillant à ce que les stratégies de développement soient cohérentes et coordonnées que les Objectifs du Millénaire seront atteints et la pauvreté enrayée, mais plutôt par un changement drastique et profond de l’ordre développemental.

L’exercice du pouvoir est donc lié autant à l’usage des mots qu’à celui de la puissance : la rhétorique étant l’art de persuader et la force celui de convaincre! L’aide est ainsi reconduite — de gré ou de force — comme un Instrument de promotion des intérêts des donateurs, les deux objectifs indissociables de la prospérité et de la sécurité nationale restant la priorité des pays du Nord, le terrorisme ayant remplacé le bloc communiste… Le Consensus de New York marque ainsi le virage sécuritaire de l’aide publique au développement.

§

Éric MARCLAY. Après ses études en Suisse, il a été délégué du Comité International de la Croix-Rouge (CICR) de 1999 à 2003. Au cours de ses années, il a séjourné entre autres au Kurdistan irakien, à Jérusalem, en Angola, au Rwanda, au Yémen et au Darfour.

Source : MARCLAY, Éric, « Le virage sécuritaire de l’aide au développement », Dossier du Congrès – 2005 – L’aide internationale, à quoi bon?, Montréal, 2005, p. 5-13.