2

Historischer Kontext

Der Historische Kontext in dem Pestalozzi lebte, ist in der Zeit nach der Aufklärung und kurz vor der Industrialisierung. In vielen europäischen Ländern – somit auch in der Schweiz – gab es in dieser Zeit viel Hungersnot und Armut, vor allem wegen Missernten. Aufgrund dessen, dass die Mehrheit der schweizerischen Gesellschaft zu dieser Zeit ihr Lebensunterhalt mit landwirtschaftlichen Tätigkeiten verdiente, waren die Missernten sehr spürbar und hatten einen gravierenden Einfluss auf die Gesellschaft. In anderen Arbeitsgebieten wie zum Beispiel im Gewerbe und Dienstleistungbereich führte die Missernte auch zu einem Einbruch in ihrem Markt, da es an finanziellen Mitteln mangelte und der größte Teil für die Entschädigung der Landwirtschaft gebraucht wurde. Dies führte zu vermehrter Arbeitslosigkeit und Armut in der schweizer Gesellschaft.

Lebenlage des Klientels

Bei Pestalozzis Klientel handelte es sich hauptsächlich um Waisenkinder, welche aufgrund der Kriegszeit auf den Strassen lebten. Durch die schlechte wirtschaftliche Lage mussten sie unter sehr armen und schlechten Verhältnissen auskommen.

Familien standen zu dieser Zeit unter sehr großen finanziellen und wirtschaftlichen Druck und Schwierigkeiten und somit mangelte es an der Erziehung und Bildung der Kinder. Schulbildung war zu dieser Zeit sehr mangelhaft vorhanden, vorallem in ländlichen Gebieten. Zudem war sie mehr für die gehobenen Schichten gedacht.

Verstädnis der Sozialpädagogik (als Disziplin)

Pestalozzi erwähnte erstmals, dass die Familie des Kindes in Zentrum stehen sollte, dass der Beziehungsaufbau möglichst unter Einbezug der Familie gestaltet werden sollte. Er sah sich dabei selbst als “grosser” Heimvater, der alleinige Erzieher vieler Kinder. Die Armut der Waisenkinder soll nicht überwunden werden, sondern es soll gelernt werden, damit umzugehen und Arbeit zu finden, ganz im Sinne der “Hilfe zur Selbsthilfe”. Sein Ansatz war anthropologisch und soziologisch geprägt, was sich in seinem Menschenbild äusserte. Der Mensch ist von Natur aus unverdorben und wird erst durch die Gesellschaft verdorben. Durch Bildung und Erziehung soll der natürliche und unverdorbene Zustand entfaltet und entwickelt werden. Dabei soll stets die Emotionalität und Verbundenheit in Familien beachtet werden.

Erziehungsverstädnis

Um sich von egozentrischen Beweggründen lösen zu können, muss sich der Mensch im sittlichen Zustand befinden.

Pestalozzis Erziehungsmethode ist auf einem psychologischen Fundament aufgebaut, dass in drei Seiten der Menschenbildungen unterschieden werden kann.

- Kopf entspricht dem intellektuellen Wissen

- Herz entspricht dem sittlichen Wollen

- Hand entspricht dem körperlichen Können

Die sittliche Bildung, das Herz, ist für Pestalozzi die wahre Mitte, jedoch dürfen die anderen zwei Bildungsseiten nicht vernachlässigt werden.

Pestalozzi verteidigte seine Erziehungsmethoden anhand eines drei-Stufen-Plans, der die Resozialisierung der Kinder unterstützt. In der ersten Stufe geht es darum, die Kinder „weitherzig“ zu machen um ihr Vertrauen gegenüber dem Erzieher zu wecken. In der zweiten Stufe sollen die positiven Gefühle der Kinder und die gegenseitigen Verhaltensweisen unter den Kindern mobilisiert werden. Die dritte erzieherische Einwirkung ist die Belehrung durch Worte. Die dritte Stufe der Erziehung ist erst dann möglich, wenn die erste und zweite Stufe überwunden ist. Denn die jeweils vorherige Phase muss überwunden sein, damit die nachfolgende Stufe mit Aussicht auf Erfolg eingesetzt werden kann. Wichtig ist dabei zu erwähnen, dass Pestalozzi nie eine körperliche Bestrafung in Betracht zog!

Bezug zu heute

Pestalozzi kann als ein wichtiger Reformpädagogiker angesehen werden. Obwohl er während seiner Lebzeit seine Meinung oft revidierte, können wichtige Ansätze der heutigen Sozialpädagogik in Pestalozzis Ideen wiedergefunden werden:

- Bildung (& Erziehung) für alle: Pestalozzi erfasste früh die Bildung und Erziehung als Behebung der Armut, um die Integration der sogenannten Randgruppen ermöglichen zu können; gleichzeitig war es ihm wichtig, ALLEN die Bildung zu ermöglichen

- Mensch wird nur durch menschliche Gemeinschaft zum Menschen: Pestalozzi erkannte, dass jeder Mensch die Gemeinschaft zum überleben braucht (soziale Bedürfnisse)

- familiäre Gestaltung der (professionellen) Beziehung: eine Beziehung sollte, vorallem im Heimsetting, “familiär” gestaltet werden, Vertrauen, Emotionalität und Nähe sind wichtige Faktoren; trotzallem muss heute darauf geachtet werden, eine professionelle Beziehung zu bewahren (Nähe und Distanz)

- erste Grundgedanken der personenzentrierten Beziehungsgestaltung: Offenheit, Empathie, Zuwendung und Akzeptanz nach Rogers

- Kind ist von Grund aus unverdorben, Gesellschaft macht das Kind unverdorben: gesellschaftliche Situation bestimmt u.a. die Lage gewisser Gruppen (Bsp. Krankheiten, Armut, Bildung)

- Verbesserung des Miteinander in der Gesellschaft: Durch (Re-)Integration heutiger Randgruppen

Literaturverzeichnis

Bosshard, Werner (2011). Historisches Lexikon der Schweiz. Gefunden am 11. März 2015, unter http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D16226.php

Engelke, Ernst, Borrmann, Stefan & Spatscheck Christian (2009). Theorien der Sozialen Arbeit. Eine Einführung (5.Aufl.). Freiburg i.B.: Lambertus-Verlag.

Giesecke, Hermann (1999). Die pädagogische Beziehung. Pädagogische Professionalität und die Emanzipation des Kindes (2. Aufl.). Weinheim und München: Juventa Verlag. (S. 37-52)

PH Zürich (2015). Pädagogische Hochschule Zürich – Institut für Historische Bildungsforschung Pestalozzianum. Gefunden am 11. März 2015, unter https://www.phzh.ch/Documents/phzh.ch/Forschung/FG-ZfS/Pestalozzi-Biographie.pdf

Stiftung Kinderdorf Pestalozzi (Jahreszahl unbekannt). Bildung und interkulturelle Kompetenz – weltweit. Gefunden am 12. März 2015, unter http://www.pestalozzi.ch/de/wer-wir-sind/geschichte/johann-heinrich-pestalozzi/

Abbildungsverzeichnis

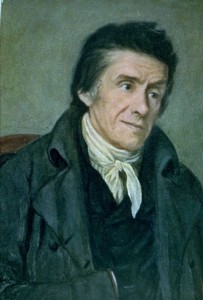

Wikipedia. Die freie Enzyklopädie. (2015). Johann Heinrich Pestalozzi. Gefunden am 12. März 2015, unter http://de.wikipedia.org/wiki/Johann_Heinrich_Pestalozzi