1

- Johann Hinrich Wichern (1808 – 1881)

![]() HISTORISCHER KONTEXT und LEBENSLAGE DER KLIENTEL

HISTORISCHER KONTEXT und LEBENSLAGE DER KLIENTEL

Im Laufe des 18. Jahrhunderts stieg in Mitteleuropa die Lebenserwartung der Bevölkerung, vor allem durch medizinische Fortschritte und bessere Ernährung. Mit der französischen Revolution wurden vielerorts die eingeschränkten Freiheiten gelockert und Heiratsbeschränkungen fielen, was zu mehr Geburten und einem Bevölkerungswachstum führte. Hamburg litt zu Beginn des 19. Jahrhunderts unter der französischen Besetzung. Es fand ein sozialer, wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Umbruch statt, auch durch die Industrialisierung bedingt. Die Familienverbände, welche man vor allem auf dem Land kannte, wo die Grossfamilie zusammen mit den Knechten und Mägden, oftmals ledige Onkel und Tanten und Tagelöhnern unter einem Dach wohnten, lösten sich mehr und mehr auf. Durch die Technologisierung verloren viele Arbeitskräfte auf dem Lande ihre Beschäftigung und damit ihr Einkommen. Viele Menschen suchten daher ihr Glück in der Stadt und hofften dort auf eine Anstellung in einer der Fabriken. Es entwickelte sich ein verarmtes Stadtproletariat, eine gesellschaftliche Schicht der landlosen und lohnabhängigen. Kinderarmut wurde ein zentrales Thema. Schnell kam es zu einem Überangebot an Arbeitskräften, es entwickelte sich ein rechtloser Zustand der Arbeitskräfte. Durch diese Situation waren auch Kinder gezwungen mitzuarbeiten und damit den Lebensunterhalt der Familie zu bestreiten. Armut wurde als selbstverschuldet angesehen. Wichern sah das Übel für den sittlichen Zerfall zusätzlich in Trunksucht, wilden Ehen, welchen weitere Kinder entsprangen und der Abkehr vom christlichen Glauben.

Die geografische Lage Hamburgs, in welcher die Hochseeschifffahrt eine wichtige Rolle spielte, ist nicht zu vernachlässigen. Im 19. Jahrhundert wanderten über fünf Millionen Menschen über Hamburg in alle Welt aus. Da es strenge Regeln und gesundheitliche Vorschriften darüber gab, wer einen Platz auf einem der Schiffe fand, wurden viele Mittellose in der Region Hamburg zurückgelassen. Da vielen dieser Menschen die Möglichkeiten für eine Rückreise in ihre Heimat fehlten, blieben sie, was die Situation zusätzlich verschärfte.

![]() VERSTÄNDNIS DER SOZIALPÄDAGOGIK und ERZIEHUNGSVERSTÄNDNIS

VERSTÄNDNIS DER SOZIALPÄDAGOGIK und ERZIEHUNGSVERSTÄNDNIS

Verständnis der SOZIALPÄDAGOGIK

Mit seiner Pionierarbeit im Bereich der Sozialfürsorge gilt Johann Hinrich Wichern als der Sozialexperte seiner Zeit (vgl. Engelke 2008, S. 137). Der Begriff „Sozialpädagogik“ zu Wicherns Zeit noch nicht existent. Aus Wicherns Auffassung von „Pädagogik“ lässt sich jedoch trotzdem eine Definition der Sozialpädagogik für heute ableiten. Wichern war der Ansicht, dass Erziehung ausschliesslich Aufgabe des Theologen oder wenigstens des christlichen Erziehers sei. Für ihn war sie nicht nur die Herausbildung des Menschen aus dem Unvollkommenen ins Vollkommene, sondern die Umbildung der sündigen Menschennatur in die heilige göttliche Natur (vgl. Niemeyer 2010, S. 62 ff.). Aufgrund seines christlichen Glaubens war Pädagogik für ihn christliche Erziehung und damit letztendlich ein Teil der göttlichen Erziehung des Menschengeschlechts (vgl. Engelke 2008, S. 131).

Wichern und Pestalozzi: Wie Pestalozzi hatte auch Wichern zum Ziel, junge Menschen auf ein selbständiges Leben vorzubereiten. Im Gegensatz zu Pestalozzi ging es ihm bei seinem Wirken jedoch um die Errettung der Seelen. Für ihn war Pestalozzis persönliches Scheitern in einer zu stark weltlich ausgerichteten Pädagogik gegründet (vgl. Lambers 2010, S. 13). Dies verdeutlicht eine Äusserung an einer seiner Vorlesungen, an der er sagte, dass Pestalozzi nicht „die Tiefe der christlichen Lehre und Wahrheit von der Sünde des Menschen“ (Wichern 1975, S. 63) kenne (vgl. Niemeyer 2010, S. 57).

ERZIEHUNGSVERSTÄNDNIS

Das RAUHE HAUS als Erziehungskonzept Wicherns

– > – < – > – < – > – < – > – < – > – < – > – < – > – < – > – < – > – < – > – < –

Johann Hinrich Wichern gründete 1833 das Rauhe Haus in Hamburg, eine Einrichtung der sogenannten Rettungshausbewegung. Seine Vision war es, ein Erziehungsdorf mit kleinen Familienhäusern aufzubauen. Ziel der Rettungsarbeit war es, das Verhältnis zwischen Kindern und Eltern wieder zu ordnen und auf die Rückkehr der Kinder in das Elternhaus hinzuarbeiten. Wichtig für Wichern war die Freiwilligkeit der Erziehung in einem solchen Dorf. Die Kinder sollten freiwillig herkommen wollen und ihren Aufenthalt nicht als Strafe betrachten (vgl. Schilling & Zeller 2012, S. 70).

Die 8 zentralen Elemente der Pädagogik Wicherns:

- Vergebung als Neuanfang:

Bei der Aufnahme eines Kindes im Rauhen Haus wurde ein sogenannter Vergebungsakt vollzogen. Dazu wurde das Kind über seine bisherigen Sünden aufgeklärt. Erst wenn es sich seiner Schuld bewusst war, wurde es vom Vorsteher mit den Worten begrüsst: „Mein Kind, dir ist alles vergeben […] Hier ist keine Mauer, kein Graben, kein Riegel, nur mit einer schweren Kette binden wir dich hier, […] diese heisst Liebe und ihr Mass ist Geduld“ (Wichern 1958, S. 108). Dann wurde das Kind dazu angehalten, über sein Vorleben zu schweigen. Dies galt auch für die Erzieher. Dem Kind sollte damit ermöglicht werden, einen neuen Lebensabschnitt zu beginnen (vgl. Lindmeier 1998, S. 123).

- Familienleben (Familienprinzip):

Sehr wichtig für Wichern war die „Familie“. Auf dem Gelände des Rauhen Hauses lebten mehrere Familien. Jede Familiengruppe hatte eine eigene Wohnung resp. ein eigenes Haus, welches von maximal 12 Kindern bewohnt wurde. Betreut wurden sie von je einem Bruder (vgl. Engelke 2008, S. 132). Durch das Familienleben sollte der Gemeinschaftsgedanke der Kinder gefördert und die Beziehung zwischen den Kindern und den Erziehern gefestigt werden (vgl. Lemke 1964, S. 41). Die Einführung des Familienprinzips durch Wichern stellt aus heutiger sozialpädagogischer Sicht eine besonders revolutionäre Errungenschaft dar. Wichern kritisierte die damaligen zeitgenössischen Formen der Unterbringung der Kinder in Armen- und Waisenhäusern: „Die Gemütlichkeit, Vertrautheit, das Eingehen in die einzelne Persönlichkeit des Kindes geht bei der Masse notwendig unter, statt der häuslichen Zucht muss eine Schul- oder militärische Zucht eintreten“ (Wichern 1975, S. 42). Wie Pestalozzi stellt er die Forderung, dass die häusliche Zucht von den Erziehungsanstalten nachgeahmt werden müsse (vgl. Niemeyer 2010, S. 61).

- Berufsausbildung:

Sehr bedeutend für den Lebensalltag im Rettungshaus in Hamburg war die Arbeit. Wichern sah in ihr eine wichtige erzieherische Funktion: „Weil Müssiggang, Trägheit und Arbeitsscheu mit zu den grossen Übeln gehörte, die an der Lebenskraft des Volkes nagen, so sollen die Kinder treu und redlich im Schweiss ihres Angesichts arbeiten lernen“ (Wichern 1833). Die Kinder konnten verschiedene berufliche Tätigkeiten, vorwiegend handwerkliche, ausüben. Durch das Ausführen dieser Tätigkeiten sollten sie realistisch erfahren, welche Anforderungen sie im späteren Arbeitsleben erwarten würden. Indem sie das herstellten, was sie zum Leben brauchten, sollte ausserdem die Selbstachtung der Kinder gesteigert wird (vgl. Lindmeier 1998, S. 188 ff.).

- Schulunterricht:

Der schulische Unterricht nahm eine zentrale Rolle im Tagesablauf ein. Schreiben, Lesen und Rechnen im Elementarunterricht wurde auf einfachem Niveau gehalten. Im Unterricht wurde auch gesungen. Ebenso während der Arbeit. In der Praxis lasen stets auch einzelne Knaben aus der Bibel vor. Wicherns Vorstellung von Schulunterricht widersprach der damals vorherrschenden Haltung einer auf Zucht und Ordnung ausgerichteten Erziehung. Die Kinder sollten sich weder unter einer Schulzucht noch unter dem Zwang eines Strafhauses fühlen und befinden“ (Ruszkowski 2014, keine Seitenzahlen, E-Book). Er betrachtete die Schule als „eine Pflanzenstätte, worin Familie, Staat und Kirche ihre Zukunft sichern, indem sie in das gegenwärtige Geschlecht ihre gegenwärtige Substanz als Keim der Zukunft pflanzen und ihm fortwährend die in der Gegenwart neu gewonnen Geistesschätze der Wahrheit zuführen oder doch zu deren zukünftigen Aufnahme befähigen“ (Werke 7, S. 308, zit. n. Heidenreich, 1997b, S. 47) (vgl. Ruszkowski 2014, keine Seitenzahlen, E-Book).

- Gottesdienste:

Wichern war der Ansicht, dass das soziale Elend auf die Entfremdung der Menschen von Gott zurückzuführen sei. Er kritisierte den Verfall der sittlichen Normen. Der Mensch war für ihn ein von Gott geschaffenes Geschöpf, welches die Freiheit und die Fähigkeit hat, sich zum „Guten“ zu entscheiden oder aber seine Neigungen zum „Bösen“ auszuleben. Nur durch den christlichen Glauben kann die Erlösung zum „Guten“ geschehen. Grundprinzip in seinem Tun war daher auch die „rettende Liebe“. Dieses Menschenbild zeigte sich auch in der Erziehung des Hamburger Theologen. Für Wichern war Pädagogik christliche Erziehung. Es war ihm ein Anliegen, den Kindern die christlichen Normen und Werte zu vermitteln (vgl. Engelke 2008, S. 130–131, 136). Ein wichtiger Teil des Lebens im Rauhen Haus waren deshalb die täglichen Gottesdienste am Morgen und Abend. Der Tag sollte mit Gott begonnen und auch wieder beendet werden (vgl. Lindmeier 1998, S. 254 f.).

- Gemütsbildung:

Sehr wichtig für die Pädagogik Wicherns war auch die Gemütsbildung. Im Rauhen Haus wurden im Gegensatz zu vielen anderen Waisenhäusern regelmässig Feste und Feiern veranstaltet. Diese sollten die Kinder aus ihrer Gefühlsarmut befreien und sie Freude und Spass erfahren lassen (vgl. Thesing 2001, S. 208).

- Freiheit:

Die Gewährung von Freiheit war für Wichern sehr zentral. Er war der Ansicht, dass der Mensch unter Zwang genau die entgegengesetzte Richtung einschlägt, in die er gedrängt wird. Er achtete darauf, dass das Kind im Rettungshaus eine freie Persönlichkeit blieb. Eine feste Haus- und Tagesordnung gab es im Rauhen Haus deshalb keine (vgl. Lindmeier 1998, S. 115 f.). Eng damit verbunden war das Vertrauen. Es gab im Rauhen Haus deshalb keine Mauern, Zäune, Schlösser oder Riegel. Erziehung war für Wichern eine Realisierung der Freiheit, zu der Christus durch die Befreiung von der Schuld als ersten Befreiungsakt befreit hat. Diese Haltung zeigte sich auch im Alltag der Rettungsanstalt. So schickte Wichern bei Arbeiten in der häuslichen Umgebung beispielsweis absichtlich gerade diese Knaben weiter weg, die immer wieder wegliefen. Von ihm geschickt, kamen sie stets wieder zurück (vgl. Ruszkowski 2014, keine Seitenzahlen, E-Book).

- Nachbetreuung der Klientel:

Eine heute selbstverständliche, doch in der damaligen Heimerziehung neue Methode war die Nachbetreuung der Kinder. Die Kinder und ihre Herkunftsfamilien sollten nach der Entlassung aus dem Rettungshaus durch die Brüder der Einrichtung regelmässig besucht werden. Im Rahmen der Nachbetreuung wurden sie pädagogisch unterstützt bei auftauchenden Problemen. Auch die familiären Verhältnisse konnten so geordnet werden (vgl. Lindmeier 1998, S. 256 ff.).

Die pädagogischen Ansätze von Johann Hinrich Wichern sind aus den Einrichtungen unserer Zeit nicht mehr wegzudenken. Dies obwohl man, in der Schweiz am stärksten als Folge der 1968er Bewegung, in der Professionalisierung der Sozialpädagogik und des Sozialwesens im Allgemeinen von den stark christlichen Grundsätzen wegkam und diese zum Teil stark kritisiert wurden (vgl. Niemeyer 2010, S. 64 ff.).

Als revolutionärster Ansatz Wicherns kann zweifellos das Familienmodell von maximal 12 Kindern pro Gruppe, die auch räumlich – also architektonisch – getrennt von den anderen Familiengruppen lebten (vgl. Wichern in: Thole, Galuske & Gängler 1998, S. 67 ff.). Dieses Prinzip ist der Vorläufer des Wohngruppenmodelles, wie es für uns heute der Norm entspricht.

Ein weiterer Aspekt der in Wicherns Erziehungslehre bahnbrechend ist, ist die Gewichtung einer professionalisierten Ausbildung der Erzieher. So mussten diese einen Beruf erlernt haben, den Sie den Kindern weitergeben konnten. Weiter gründete Wichern ein Gehilfeninstitut, in dem genannte Erzieher für ihre Aufgabe im Rauhen Haus ausgebildet werden sollten, und entwickelte sogar Aufnahme- und Ausschlusskriterien. Dieses Gehilfeninstitut kann durchaus als Vorläufer der Hochschulen für Soziale Arbeit angesehen werden (vgl. Niemeyer 2010, S. 55).

Auch die Nachbetreuung nach Austritt aus der Einrichtung, also mit Eintritt in die Lehre, war ein von Wichern als, für die Nachhaltigkeit seines Tuns, wichtig angesehener Punkt. So fanden in der Regel zwei mal in der Woche Sitzungstreffen des Vorherigen Erziehers mit seiner Lehrlingsgruppe statt, die zur Klärung von schwierigen Situationen der Lehrlinge beitragen, und sie in ihrem Start ins Berufsleben unterstützen sollten. Dieses Vorgehen kann gut mit dem heutigen Angebot des begleiteten Wohnens verglichen werden, was ja prinzipiell auch als Anschluss- oder Übergangslösung für Menschen aus oder in schwierigen Situationen angedacht ist.

Neben der Forderung nach dem Recht des Kindes auf richtiges Spiel (vgl. Niemeyer 2010, S. 60 ff.) und die Wöchentliche Konferenz der Erzieher, die heute Teamsitzung genannt werden würde, ist abschliessend ein Punkt zu nennen, dessen Nichtbeachtung in vielen Schweizer Erziehungsanstalten später noch oft kritisiert werden sollte:

Durch die Wahl des Rauhen Hauses, eines Gebäudes in unmittelbarer Stadtnähe, wirkte Wichern der Abschottung der Kinder von der Gesellschaft sinnvoll entgegen. Auch die Akzeptierende Haltung dem Kind gegenüber in Form des Vergebungsrituals sowie das Willkommensgeschenk und die Bereitschaft der Erzieher zum Dialog werden später, zum Beispiel in der Milieutherapie von Bruno Bettelheim (vgl. Müller & Schwabe 2009, S. 48 ff.), wieder aufgenommen.

Zum Einstieg …

- Schon gewusst ?!?

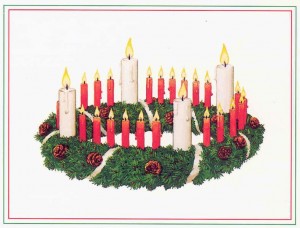

Der Adventskranz wurde von Wichern eingeführt. Da die Kinder während der Adventszeit immer fragten, wann denn endlich Weihnachten sei, baute er 1839 aus einem alten Wagenrad einen Holzkranz mit 20 kleinen roten und vier grossen weißen Kerzen als Kalender. Jeden Tag der Adventszeit wurde nun eine weitere Kerze angezündet, an den Adventssonntagen eine grosse Kerze mehr, so dass die Kinder die Tage bis Weihnachten abzählen konnten.

- Welche Gründe könnten zur Bevölkerungsexplosion ums 19. Jahrhundert beigetragen haben?

-

Warum wird der geografische Faktor – Hamburg als Tor zur Welt – oft wenig beachtet?

- Welche Auffassung von Erziehung / Pädagogik hatte Wichern?

- Was verband Wichern mit Pestalozzi? Worin unterschied sich ihre Pädagogik?

- Welches sind die 8 zentralen Elemente der Pädagogik Wicherns?

- Welcher Faktor war der, aus heutiger Sicht, revolutionärste in Wicherns Erziehungskonzept?

- Welcher Ansatz aus Wicherns Grundhaltung hat im heutigen Verständnis von professionellem sozialpädagogischen Handeln keinen Platz mehr?

LÖSUNGEN:

- Die Lockerung der freiheitseinschränkenden Gesetze und die medizinischen Fortschritte, welche die Kindersterblichkeit senkten.

- Weil die Auswanderung als Solches der “Kleinstaaterei” wegen ein “vergessenes Stück Geschichte” ist und nur begrenzte Aufmerksamkeit genoss (Quelle: e-book von Ruszowski, keine Seitenanzahlen).

- Wichern war der Ansicht, dass Erziehung ausschliesslich Aufgabe des Theologen oder wenigstens des christlichen Erziehers sei. Für ihn war sie nicht nur die Herausbildung des Menschen aus dem Unvollkommenen ins Vollkommene, sondern die Umbildung der sündigen Menschennatur in die heilige göttliche Natur. Aufgrund seines christlichen Glaubens war Pädagogik für ihn christliche Erziehung und damit letztendlich ein Teil der göttlichen Erziehung des Menschengeschlechts.

- Wie Pestalozzi hatte auch Wichern zum Ziel, junge Menschen auf ein selbständiges Leben vorzubereiten. Im Gegensatz zu Pestalozzi ging es ihm bei seinem Wirken jedoch um die Errettung der Seelen. Pestalozzis Pädagogik war weltlicher ausgerichtet als jene Wicherns.

- Vergebung als Neuanfang, Familienleben / Familienprinzip, Berufsausbildung, Schulunterricht, Gottesdienste, Gemütsbildung, Freiheit und Nachbetreuung der Klientel.

- Die Aufteilung der Kinder in Kleingruppen von maximal 12 Kindern mit jeweils eignen Wohnräumen und Gärten. Die Hintergrundidee war, dass Erziehung nur in familiärer Atmosphäre erfolgreich sein kann.

- Der christliche Grundgedanke und der hohe Stellenwert religiöser Riten. Diese werden jeweils durch andere gemeinschaftsstärkende Rituale wie z. B. gemeinsames Kochen oder Haussitzungen mit den Kinder ersetzt.

WEITERE QUELLEN UND INFORMATIONSMATERIAL

Quellen:

Aberle, Lisa (2007): Johann Hinrich Wichern und die Pädagogik des Rauhen Hauses (Studienarbeit). München: GRIN.

Engelke, Ernst; Borrmann, Stefan; Spatcheck, Chrisitan (Hrsg.) (2009): Theorien der Sozialen Arbeit. Eine Einführung (5., überarb. und erw. Aufl.). Freiburg im Breisgau: Lambertus.

Heidenreich, Ulrich (1997b): Der Gründer des Rauhen Hauses. Johann Hinrich Wichern. Hamburg: Verein für Hamburgische Geschichte.

Lambers, Helmut (2012): Theorien der Sozialen Arbeit. Ein Kompendium und Vergleich (1. Aufl.). Opladen: B. Budrich.

Lemke, Helga (1964): Wicherns Bedeutung für die Bekämpfung der Jugenverwahrlosung (Dissertation). Hamburg: Wittig.

Lindmeier, Bettina (1998): Die Pädagogik des Rauhen Hauses. Zu den Anfängen der Erziehung schwieriger Kinder bei Johann Hinrich Wichern (Dissertation). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.

Müller, Burkhard; Schwabe, Mathias (2009): Pädagogik mit schwierigen Jugendlichen. Ethnografische Erkundungen zur Einführung in die Hilfen zur Erziehung (1. Aufl.) Weinheim: Juventa.

Niemeyer, Christian (2010): Klassiker der Sozialpädagogik (3., aktual. Aufl.). Weinheim: Juventa.

Ruszowski, Jürgen (2014): Johann Hinrich Wichern. Herold der Barmherzigkeit. Leben, Werk, Tragik und Vermächtnis und die Geschichte des Rauhen Hauses (E-Book-Selbstpublikation). München: neobooks.

Schilling, Johannes; Zeller, Susanne (2012): Soziale Arbeit. Geschichte, Theorie, Profession (5., durchges. Aufl.). München: E. Reinhardt.

Thesing, Theodor (2001): Leitideen und Konzepte bedeutender Pädagogen. Ein Arbeitshandbuch für den Pädagogikunterricht (2., verb. Aufl.). Freiburg im Breisgau: Lambertus.

Thole, Werner, Gängler, Hans; Galuske, Michael (Hrsg.) (1998): KlassikerInnen der Sozialen Arbeit. Sozialpädagogische Texte aus zwei Jahrhunderten – ein Lesebuch. Neuwied: Luchterhand.

Wichern, Johann Hinrich (1958-1988): Sämtliche Werke in 10 Bänden. Hrsg. Peter Meinhold. Berlin: Luther

– Band IV, Teil 1 (1958): Schriften zur Sozialpädagogik

– Band VII (1975): Die Schriften zur Pädagogik.

Wichern, Johann Hinrich (1833): Bergdorfer Bote, Nr. 37, Hamburg.

Webseiten:

http://www.rauheshaus.de/ (Rauhes Haus)

http://www.wichern-schule.de/ (Wichern Schule)

http://www.wichern-ffo.de/ (Wichern Diakonie in Frankfurt)

http://www.diakonie.de/ (Diakonie Deutschland)

http://www.hamburg.de/geschichte/1776880/hamburgs-geschichte/ (Geschichte Hamburgs)