Unidad 8: Justicia social

24

Objetivos de aprendizaje

- Reflexionar sobre el tema del racismo en Latinoamérica

- Discutir sobre los prejuicios que afectan las vidas de grupos de color en Latinoamérica

- Proponer ideas para crear conciencia sobre los estereotipos raciales

- Repasar el uso del subjuntivo

- Repasar las reglas de acentuación

Para comenzar

1. Rompehielo

Cada estudiante recibirá una calcomanía (sticker) de un color y/o forma en particular. Cada uno deberá poner el sello en un lugar visible para los demás (e.g. camiseta, frente, etc.). Formen grupos sin hablar.

¿Qué grupos se formaron? ¿Cómo decidieron qué grupos hacer?

Instructor: Aquí hay un ejemplo de la actividad https://www.youtube.com/watch?v=ioa6UvmMZPw

2. Opiniones. Circulen por la clase y exploren las opiniones sobre los temas en estas preguntas.

- ¿Hay racismo en México?

- ¿Por qué algunos piensan que no hay racismo en Latinoamérica? ¿Cómo se presenta el racismo en Latinoamérica y cómo se diferencia del que observamos en Estados Unidos?

- ¿Han escuchado el uso de la palabra “indio” de una forma despectiva? ¿Qué significa?

Lectura 1: México, un país que ejerce el racismo y cree que no es racista

Vocabulario

Antes de leer la lectura completa, observa el uso de las siguientes palabras en el texto. Trata de explicar la definición de cada palabra según su uso.

- inducida

- ha permeado

- influir

- rasgos

- adverso

- mestizaje

- mestizo

- enarbola

- reticencia

Lectura 1: México, un país que ejerce el racismo y cree que no es racista

En México el racismo es una cuestión estructural ejercida a diario y de la que nadie escapa; sin embargo, al ser confrontados con esta realidad los mexicanos muestran sorpresa y argumentan “nosotros no somos racistas”, aseveró Eugenia Iturriaga, de la Universidad Autónoma de Yucatán.

La académica explicó que esta incapacidad para reconocernos es inducida, en gran parte, por los medios y el cine, “pues dicha palabra nos remite a películas como Mississippi en llamas, al apartheid en Sudáfrica o al genocidio nazi, pero poco reparamos en nuestro trato hacia los indígenas y afromexicanos, o hacia los inmigrantes centroamericanos o personas de tez morena”.

Al respecto, la antropóloga dijo que ella constata cómo nos ha permeado este fenómeno cada que camina por las calles meridanas[1] y ve los espectaculares del sinfín de fraccionamientos que se construyen en Yucatán; “por los modelos ahí retratados cualquiera creería que pura familia noruega se va a mudar a esas casas”.

El ejemplo anterior —planteado un poco en broma— muestra cómo el racismo se materializa de distintas maneras “y la publicidad es un buen termómetro de esto, como demostró un artista regiomontano al intervenir un cartón de leche y, en vez de poner a una familia rubia, como se estila, eligió a una morena. Al acomodar el producto en la estantería y pese a costar lo mismo que la competencia, los clientes imaginaban que se trataba de un producto para gente pobre”.

Si bien estas estrategias para influir en la percepción de las masas parecen modernas, su cuño es antiguo, como demuestran los cuadros de castas del siglo XVIII, pinturas que buscan ser una suerte de árbol genealógico y que representan el resultado de diferentes mezclas, como la de un español y una indígena, que da por resultado un mestizo; la de un español y una mestiza, que genera un castizo, o la de un español y una castiza, que resulta en un tornaespañol.

“El propósito de esta clasificación —y la palabra tornaespañol lo deja en claro— era plantear la posibilidad de una limpieza y de dibujar una ruta para, progresivamente, ser más blanco. Aunque son obras de hace tres siglos, la idea que buscaban difundir pervive cada vez que alguien defiende el emparejarse con individuos de rasgos europeos bajo el chiste simplón de ‘hay que mejorar la raza’”.

El mestizaje como proyecto de nación

Y pese al cúmulo de evidencia, ¿por qué nos negamos a asumirnos racistas? Ello tiene que ver con la idea del mestizaje y con cómo México se construyó como nación a mediados del siglo XIX y, después, con el proyecto de posrevolucionario que enarbola al mexicano como producto de dos sangres: la española y la indígena. Por ello aún nos preguntamos, ¿cómo podemos practicar el racismo si tenemos dos raíces?, expuso Iturriaga Acevedo.

“La respuesta no asombraría si consideramos que este discurso ha borrado la presencia de los afrodescendientes mexicanos al grado de que estos pueblos parecen inexistentes y ello ha dado pie a casos bochornosos, como el de deportaciones de oaxaqueños de la Costa Chica, quienes son enviados a Nicaragua o el Salvador bajo el argumento de que son afros y en nuestro país no hay gente negra”.

Para la autora del libro Las élites de la ciudad blanca, recién publicado por la UNAM, los orígenes de este proceder pueden rastrearse en personajes como Andrés Molina Enríquez, quien en 1909 postulaba: “La patria no puede existir sin la raza, ya que la unificación racial genera cohesión unitaria. Bastará con que el elemento mestizo predomine y con que se eleve en número hasta anegar a los otros, para que todos se confundan en él”.

Y esto no quedaría ahí, refirió, pues en 1925 apareció La raza cósmica, obra en la que José Vasconcelos proponía que América era el sitio propicio para que el ser humano se mezclara y alcanzara la unidad, pero no de manera azarosa, sino dirigida. De hecho, para el filósofo, el blanco estaba destinado a aportar su genio, el negro su sensibilidad musical y el indígena su capacidad de ser puente al mestizaje; sin embargo, con los orientales no fue condescendiente, apuntó Iturriaga Acevedo, pues a ellos les dedicó el siguiente párrafo:

“Reconocemos que no es justo que los pueblos como el chino, que bajo el santo consejo de la moral confuciana se multiplican como los ratones, vengan a degradar la condición humana justamente en los instantes en que comenzamos a comprender que la inteligencia sirve para refrenar y regular bajos instintos zoológicos”.

Y es justo esta idea de mestizaje controlado la que derrumba uno de nuestros más grandes mitos: el de México como país de puertas abiertas, pues si bien es cierto que recibió al Exilio Español y a los argentinos, chilenos y uruguayos que huían de la dictadura, la historia oficial nos oculta que en 1919 prohibió la entrada a rusos y polacos; en 1921 a los chinos; poco después a africanos, árabes y gitanos, y en 1934 negó el desembarque de judíos, agregó la antropóloga.

“Los investigadores especializados en este periodo son enfáticos al establecer que la razón esgrimida por las autoridades para adoptar estas medidas era que dichas poblaciones no eran afines a nuestro mestizaje, proyecto nacional y a la construcción de lo mexicano”.

Hacia un reconocimiento del racismo en México

A decir de Eugenia Iturriaga, pese a este negacionismo sostenido, el levantamiento zapatista de 1994 puso los reflectores sobre el racismo padecido por los indígenas, en especial cuando este grupo ondeó como estandarte la frase: “Nunca más un México sin nosotros”.

En estos 23 años se ha evidenciado esta discriminación hacia los pueblos originarios y afrodescendientes, lo cual es un gran avance, pero aún subsiste la reticencia a reconocer el trato adverso dirigido a la población morena (mayoritaria en nuestro territorio), al cual estamos tan acostumbrados que ya nos parece algo casi natural.

Como caso representativo describió uno registrado en octubre de 2012, cuando un automovilista de Guadalajara, al pasar por el cruce de avenida Vallarta y Niño Obrero, encontró a una niña rubia (de nombre Alondra) vendiendo chicles. El hombre de inmediato acudió a las redes sociales y acusó a sus padres de haberla secuestrado bajo un único argumento: ambos eran morenos y de cabello oscuro.

Esto se ajusta a lo que alguna vez escribió Eduardo Galeano: “El racismo se justifica, como el machismo, por la herencia genética: los pobres no están jodidos por culpa de la historia, sino por obra de la biología. En la sangre llevan su destino y, para peor, los cromosomas de la inferioridad suelen mezclarse con las malas semillas del crimen. Cuando se acerca un pobre de piel oscura el peligrosímetro enciende la luz roja y suena la alarma” citó la académica.

La noticia tuvo repercusión nacional y al final las pruebas de ADN demostraron que los adultos sí eran los padres biológicos de la niña, pero quien los acusó en redes, en vez de indagar un poco, sólo vio a dos sujetos morenos y en su cabeza comenzaron a ulular las sirenas, pues bajo su lógica, alguien así debía ser un delincuente.

Para Iturriaga, el racismo ubica a las personas con ciertas características físicas en un lugar definido del que no pueden salirse porque les es natural y consustancial, y esta idea ha sido asimilada históricamente por los mexicanos, por lo que estudiar el fenómeno resulta clave. “Esto no debería ser definitivo, pues a medida que entendamos cómo se arraiga este pensamiento podremos hacer algo para combatirlo, cambiarlo y, al final, desinstalarlo”.

Fuente: Omar Páramo, Unam Global

Comprensión y discusión

-

- ¿Cómo explica la académica Eugenia Iturriaga la idea de “nosotros no somos racistas” de los mexicanos?

- ¿Qué problemas o ideas hay detrás de la frase ‘hay que mejorar la raza’?

- ¿Acepta México el mestizaje? ¿Qué grupos fueron bienvenidos y qué grupos no? ¿Por qué creen que se hacían estas diferencias entre estos grupos?

- En la lectura, la académica Iturriaga menciona: “En estos 23 años se ha evidenciado esta discriminación hacia los pueblos originarios y afrodescendientes, lo cual es un gran avance, pero aún subsiste la reticencia a reconocer el trato adverso dirigido a la población morena (mayoritaria en nuestro territorio), al cual estamos tan acostumbrados que ya nos parece algo casi natural.” ¿Cuál es el problema que se explica aquí?

- ¿Qué tipo de problema se presenta en esta situación: “sólo vio a dos sujetos morenos y en su cabeza comenzaron a ulular las sirenas, pues bajo su lógica, alguien así debía ser un delincuente”?

- En resumen, ¿cómo ejerce México el racismo y por qué cree que no es racista?

Más allá

1. En el artículo se menciona que México ha borrado la presencia de los afrodescendientes mexicanos. ¿Qué sabes sobre los afro-descendientes mexicanos? ¿Cómo se ha borrado su presencia? El siguiente artículo habla sobre la presencia negra en México.

2. En la lectura se alude a la presencia del racismo en la publicidad. Investiga más sobre este tema. ¿Cuáles son algunas formas sutiles de racismo en la publicidad?

3. El siguiente TED Talk ¿Existen las razas? de la periodista Lucía- Asué Mbomío Rubio presenta ejemplos sobre estereotipos y prejuicios arraigados en la sociedad española:

Lectura 2: ¿Por qué el pelo afro aún es tabú en América Latina? El discurso “oculto” sobre el cabello

Antes de leer

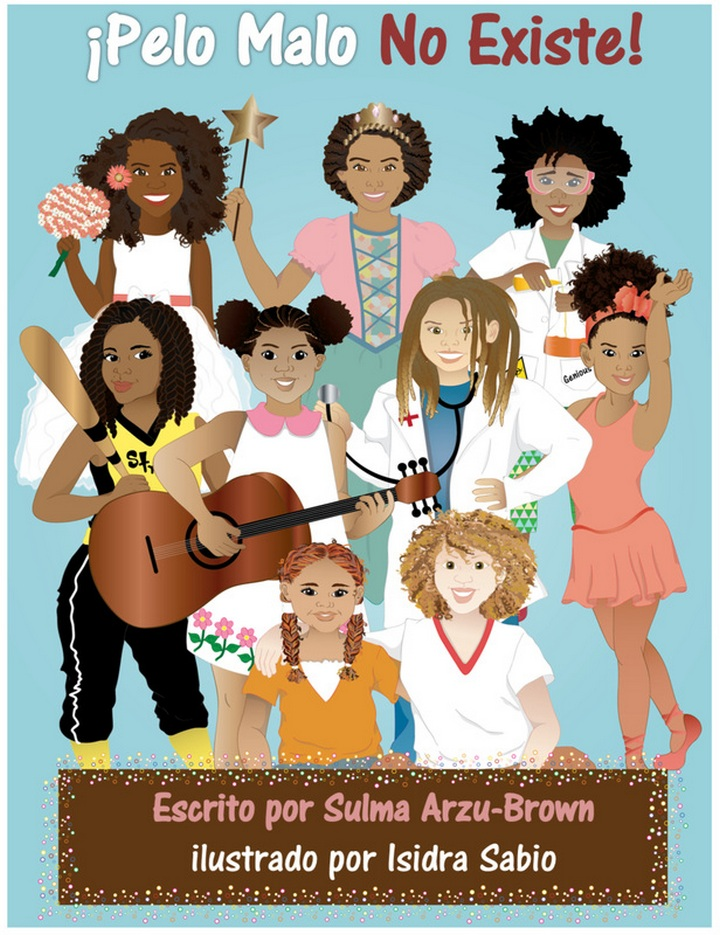

1. Mira la portada del libro ¡Pelo malo no existe! y responde las siguientes preguntas:

- ¿Has escuchado el término “pelo malo”?

- ¿De qué crees que se trata el libro?

- ¿Por qué crees que se escribió este libro? ¿Cómo ayuda?

Derechos de autor de los materiales Zambombazo

2. El pelo malo no existe: Mira parte del siguiente video (0:00-1:33 minuto) de la autora del libro Pelo malo no existe y contesta las siguientes preguntas:

a. ¿Cuál es el objetivo del libro?

b. ¿Cuál fue la inspiración de la autora para crear el libro?

c. ¿Por qué su niñera usaba ese término?

d. ¿Crees que hay una conexión entre la apariencia física (como el cabello) con la identidad de cada uno de nosotros? Explica tu respuesta

Vocabulario

Escribe un sinónimo (palabra o frase) para las siguientes palabras del vocabulario:

- Rizos

- Lacio

- Cifras

- En consecuencia

- Colectivo

- Estereotipo

- Posteriormente

¿Por qué el pelo afro aún es tabú en América Latina? El discurso “oculto” sobre el cabello

Teresa se recuerda de niña rezando todas las noches para que ocurriera el “milagro”: amanecer con el cabello liso. Cada día, al abrir los ojos, se daba cuenta de que los rizos aún estaban ahí.

Si bien han pasado varias décadas desde que Teresa hacía sus oraciones, una mirada rápida por los medios de comunicación y las redes sociales hace pensar que muchas venezolanas no se parecen a ella, pues solo tienen melenas largas y lacias. Pareciera no haber otra opción.

El censo de 2011 arrojó que, en Venezuela, 51,6 % de la población se autodefinió como morena; 2,8 % como negra y 0,7 % como afrodescendiente. Basándose en esas cifras, surge la pregunta de por qué no predomina el cabello afro, ¿por qué la hegemonía del liso se ha apoderado de las cabezas de algunas mujeres?

Cabello voluminoso

La escena ocurre en un ascensor. Una mujer con el pelo afro escucha un comentario en tono distendido que apunta directamente en contra de ella: “No sé si entremos todos porque tu cabello es muy grande”.

Meyby Ugueto-Ponce, psicóloga social comunitaria con doctorado en Antropología, considera que “el cuerpo es el primer signo, la referencia externa, que hace que la violencia se exprese”.

Esta afro-venezolana explica que el cabello, el color de piel, los labios, la nariz, la estructura ósea y física “muestran una historia y un simbolismo que implica un rechazo, una categorización y, en consecuencia, prácticas internalizadas de discriminación”.

La discriminación

La también activista de ‘Trenzas insurgentes’, un colectivo de mujeres negras, afro-venezolanas y afro-descendientes, afirma que el tema “va mucho más allá de lo estético, pues se perfila como una manera de discriminación que apunta directamente a las aptitudes de las mujeres que no lucen un cabello liso”.

Apropiarse de sí

Yiseth Cabrera es una periodista venezolana que ha roto un estereotipo en la televisión venezolana y que día a día hace reportes con su cabello afro, sin haber recurrido previamente a la plancha o al secador. Llegar a ese punto no fue fácil, le llevó un tiempo de transición, pues había aprendido a desrizarse desde los 11 años y paró de hacerlo a los 33.

Después de tantos años de no aceptar la forma de su melena terminó creyendo que tenía el “pelo malo”. “Odiaba mi cabello, siempre me lo desrizaba, no me dejaba crecer la raíz ni un poquito porque era horrible y lo detestaba”.

Cuenta que al principio sintió “un gran temor” porque había investigado sobre algunas experiencias de mujeres afro que trabajaban en canales de televisión y que fueron despedidas por no cumplir con los patrones estéticos exigidos por las organizaciones.

La legislación venezolana prohíbe los actos de discriminación racial y Yiseth sabía que en su país no podían despedirla. Sin embargo, sentía temor de no ser aceptada por su entorno y ni por ella misma.

Los orígenes

Durante los años de la colonia y comercialización de las personas esclavizadas, las cabezas de los africanos eran rapadas “para quitarles su propia cultura e identidad”, recoge la página Afroféminas.

Como una alternativa, ante la calificación de “ingobernable”, de “sucio”, de “salvaje” o de “sensual” que le dieron los colonizadores al cabello de los africanos, los esclavizados comenzaron a peinarlo en trenzas muy ceñidas al cuero cabelludo.

Estos complejos tejidos hechos con los cabellos afros se aprovecharon posteriormente como una forma de comunicación donde se delineaban caminos, se trazaban mapas y se guardaban semillas para sembrarlas en libertad.

Adaptado de RT noticias

Comprensión

Un resumen: Con un compañero escriban un resumen sobre la problemática presentada en la lectura. Aplica palabras de transición y del vocabulario nuevo.

Más allá de la lectura

Mira el siguiente video sobre el prejuicio de conductas, actitudes y frases

El racismo más allá de Trump | Moha Gerehou | TEDxAlcoi

Discusión

- ¿Cuáles son algunas de las frases o conductas que promueven el racismo (consciente o inconsciente)?

- ¿Qué efecto tienen estas frases en la vida de las personas de estos grupos (e.g. negros, indígenas, etc.)?

Conexiones y extensión

Conexión: ¿Crees que esta discriminación por los rasgos físicos afro-descendientes existen en los Estados Unidos? ¿Puedes mencionar algunos ejemplos?

Extensión: Con un compañero creen una lista de acciones que se pueden hacer para combatir o disminuir los estereotipos raciales en la comunidad.

Gramática: Repaso del subjuntivo

Completen las siguientes frases según los temas discutidos en esta lección sobre el racismo y los estereotipos raciales

-

- Quizá…

- Tal vez…

- Es posible…

- Es probable…

- Quiero que…

- Me gustaría que todos…

- Habría menos estereotipos raciales, si…

Ortografía: Repaso de las reglas de acentuación

Decide si las palabras en negritas llevan tilde o no.

| Para la R.A.E. el estereotipo es una imagen o idea aceptada comunmente por un grupo o sociedad con caracter inmutable. Una imagen que representa a un colectivo. Se trata de un conjunto de creencias acerca de las carateristicas de las personas de un grupo determinado que es generalizado a casi todos los miembros del grupo.

Y la publicidad contribuye a la creacion de estereotipos sociales, culturales, raciales…. Sabemos ya que no nos venden un producto, nos venden el exito social, la competitividad… Adaptado de https://publicidadresumida.wordpress.com/1-vamos-a-probar/los-estereotipos-en-publicidad/ |

Actividad

En la lectura 1 se concluye: “…pues a medida que entendamos cómo se arraiga este pensamiento podremos hacer algo para combatirlo, cambiarlo y, al final, desinstalarlo”.

Van a tener la oportunidad de participar en un taller para crear conciencia sobre el racismo y prejuicios. Creen una actividad para crear conciencia y ayudar a entender el racismo implícito y/o los prejuicios que tenemos. La actividad puede ser para un grupo de niños, jóvenes o adultos.

Lecturas y recursos adicionales

1. Nosotros. Racistas y clasistas (2019)

https://www.youtube.com/watch?v=25l6CDnLn5c

2. ¿Hay racismo en Colombia?

https://www.youtube.com/watch?v=cKXaFhZr2kQ

3. Este recurso incluye una selección de 12 carteles ilustrativos sobre el racismo creados por artistas internacionales. Cada imagen usa una perspectiva determinada para ilustrar los diferentes aspectos de la discriminación y para promocionar el debate sobre cuestiones como la igualdad racial, los estereotipos, la igualdad de oportunidades, la diversidad cultural y las minorías.

https://www.amnesty.org/download/Documents/SEC0100542011ENGLISH.PDF

Proyecto 8: Organizaciones sin fines de lucro: Apoyo para mi comunidad latina/hispana

Instrucciones:

Para este proyecto vas a crear tu propia organización sin fines de lucro basándote en las necesidades que hayas notado dentro de la comunidad latina/hispana donde vives. Una organización sin fines de lucro persigue un fin, usualmente se trata de un objetivo social, artístico o que busca el bienestar comunitario.

Para desarrollar este proyecto tendrás que llevar a cabo investigación en tu comunidad para encontrar las necesidades que existen en la comunidad latina. ¿Qué organizaciones sin fines de lucro ya existen ahí? ¿Cuáles crees que faltan? ¿Por qué crees que tu organización sin fines de lucro es necesaria para la comunidad?

Vas a presentar tu idea del desarrollo de la organización sin fines de lucro en una propuesta formal de 2-3 páginas.

Tu propuesta (video) debe incluir lo siguiente:

1. Necesidad y estadísticas

Información demográfica que ayude a la organización a identificar las necesidades de la comunidad y la brecha (gap) de servicios. Esta información pone en perspectiva la misión de la organización y su urgencia. Los siguientes recursos pueden ayudar a recopilar esta información:

- Census Bureau. es el portal de la oficina del Censo de los Estados Unidos en donde pueden encontrar información específica sobre comunidades. Se puede buscar por código postal (ZIP code), ciudad, condado (county), o estado para encontrar los salarios, etnicidad, edades y otras características sociales de áreas específicas.

- Las páginas de web de tu condado, estado, bibliotecas también proveen estadísticas sobre la población.

- Otro recurso es IssueLab. que permite buscar información sobre el sector social y otras organizaciones por tema. Muchos de estos reportes incluyen estadísticas como información demográfica.

- The Urban Institute tiene un mapa interactivo (interactive maps) sobre una variedad de temas como escuelas, vivienda y educación.

2. Misión de la organización (1-2 párrafos)

La misión presenta el propósito y objetivos de la organización, a qué grupo sirve y cómo planifica hacerlo. Para una nueva organización sin fines de lucro esta misión es clave para definir qué busca lograr la organización y cómo se diferencia de otras organizaciones con misiones similares.

Ejemplo de una misión:

La FUNDACIÓN SER es una organización sin ánimo de lucro cuya Misión es mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y sus familias por medio de una atención integral personalizada.

Información adaptada de https://grantspace.org/resources/knowledge-base/starting-a-nonprofit/

Ejemplos de algunas ideas para crear organizaciones sin fines de lucro:

- Consejería y dirección para adultos que buscan trabajo (ayuda llenando aplicaciones en línea), ayuda llenando solicitudes de seguro de salud u otros servicios de la salud

- Consejería para asuntos de inmigración

- Consultas y consejería en español para familias, personas en riesgo de drogadicción, etc.

- Consejería para estudiantes de colegio (high school) de primera generación: cursos de preparación para el SAT, llenar solicitudes del SAT, solicitud a becas, información sobre préstamos de estudiantes (student loans)

- Un refugio para víctimas de abuso doméstico

- Programas para después de la escuela: arte, música, lenguajes, deportes, etc.

Vas a presentar tu idea del desarrollo de la organización sin fines de lucro en un video formal de 3-5 minutos.

- Se refiere a la ciudad de Mérida ↵