Tema 2: Lo personal es político

En esta sección analizamos cómo los aspectos de la identidad pueden converger para complicar las relaciones de poder, de forma que contribuyen o impiden el trabajo por la justicia y la liberación. Examinamos, asimismo, los vínculos entre las identidades y las formas de violencia tomando como base el Capítulo 3: Comprendiendo el poder, Actividades 7 y 8.

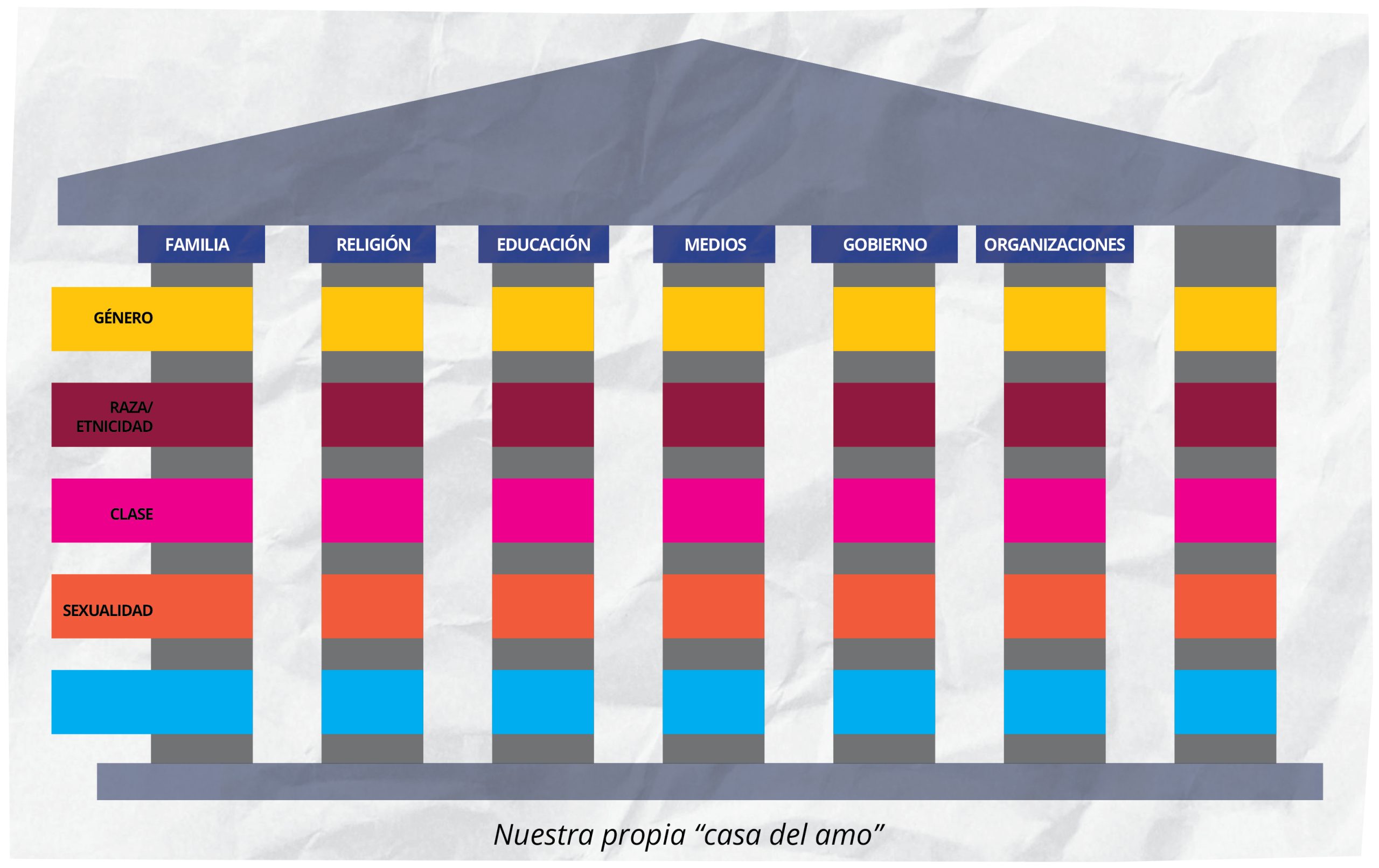

Actividad 3. La casa del amo

En esta actividad analizamos sistemas de dominio. El Paso 1 está enfocado en el género y el patriarcado. El Paso 2 se convierte en un análisis interseccional de la opresión. Las dos partes en conjunto fomentan la discusión sobre qué es el patriarcado, cómo funciona y cómo se entrecruza con otros sistemas de dominio y discriminación7.

La casa del amo explora cómo evoluciona y funciona la compleja dinámica del poder del patriarcado en las instituciones (por ejemplo en la familia, la educación formal, los medios y el gobierno). El análisis abarca las relaciones de dominio y discriminación entre hombres y mujeres, y entre clase, raza, etnicidad y otros aspectos de la identidad. En el transcurso de la actividad, las personas presentes se basan en sus diversas experiencias y conocimientos para construir colectivamente una “casa de las múltiples opresiones”.

Materiales: Notas adhesivas de por lo menos cuatros colores (o en su defecto, puedes usar pedazos de papel y cinta adhesiva); tarjetas blancas y de diferentes colores; papelógrafos; marcadores de distintos colores; tijeras; cartulina blanca y de otros colores; tiras de cartulina o tiras de papel blanco; masking tape o cinta adhesiva; ¡una pared grande!

Antes de la sesión, dibuja o recorta hojas de papel para crear la forma de la casa del amo en una pared amplia. Permite que las personas tengan espacio para “construir” las paredes internas y los pilares de la casa, de tres hileras de bloques cada uno.

La actividad puede tomar entre cuatro y seis horas, o todo el día. Las conversaciones son fundamentales para el proceso, de manera que debes permitir suficiente tiempo para los grupos pequeños y la plenaria.

Paso 1. Género y patriarcado

Plenaria: Explica el propósito general del ejercicio: construir una casa para reflexionar sobre las fuerzas que afectan las vidas de las mujeres y su lugar en el mundo. Al principio, evita emplear términos como “patriarcado”. Una vez que el grupo entienda el concepto, entonces se utiliza el término que lo describe.

Pregunta:

- ¿Dónde aprendemos lo que debemos o no debemos hacer como mujeres/personas femeninas o como hombres/personas masculinas?

- ¿Dónde recibimos estos mensajes? (Puede ser necesario que des ejemplos, en la escuela, la iglesia, el hogar).

Escribe las respuestas en el papelógrafo.

Entre las instituciones mencionadas, escoge seis o siete para construir los pilares de la casa. Los pilares importantes incluyen la familia/el hogar, la religión, el gobierno, las instituciones educativas, los medios de comunicación y las organizaciones en las que participamos.

Escribe el nombre de cada pilar en una tira de cartulina y pega los pilares al techo, en el interior de la casa. Permite tres hileras de “bloques” para construir cada pilar. Asigna un color distinto a cada uno.

Grupos pequeños: Cada grupo pequeño “construye” un “pilar” o institución diferente (por ejemplo, la familia o la iglesia). Pide a cada grupo que discuta:

- ¿Qué dice (directa o indirectamente) esta institución acerca de cómo deben actuar las mujeres o los hombres? ¿Cómo se comunica este mensaje?

- ¿Qué personas son bienvenidas o no son bien recibidas en ciertos espacios sociales? ¿A quién se valora, por qué y cuándo?

- ¿Cuáles son las “reglas” de género o las líneas que no debemos cruzar? ¿Qué sucede cuando alguien las cruza?

- ¿Cómo se hacen cumplir estas “reglas”?

- ¿Cómo afectan estas normas y reglas a quienes desafían las normas de género o son de género fluido o transgénero?

Los grupos resumen sus puntos clave en notas adhesivas separadas – un color distinto para cada pilar. Estas reglas y normas son los “bloques” con que se construyen los pilares de la inequidad, discriminación y la opresión.

Plenaria: Para compartir en plenaria, los grupos se turnan para presentar sus puntos clave mientras pegan sus “ladrillos” en columnas dentro del contorno interior de la casa. De esta manera, construyen La casa del amo. Invita a las personas participantes a plantear preguntas aclaratorias.

Después de que todos los grupos han pegado sus notas adhesivas, pregunta a las personas participantes qué observan. ¿Alguna nueva comprensión o perspectiva? ¿Qué es igual y qué es distinto entre las instituciones?

Paso 2. La casa de las múltiples opresiones

En cada una de las diversas rondas, surge una nueva dimensión del poder en relación con la identidad. Las personas participantes agregan una nueva hilera de “ladrillos” a La casa del amo por cada nuevo factor, como raza/etnicidad, clase o sexualidad.

Ronda 2. Raza/etnicidad

Grupos pequeños: Cada grupo pequeño vuelve a escoger una institución social – familia/hogar, religión, gobierno, instituciones educativas, los medios de comunicación o las organizaciones comunitarias. Esta vez, el grupo se centra en las instituciones que han seleccionado en términos de raza/etnicidad:

- ¿Qué dice (directa o indirectamente) esta institución acerca de los distintos grupos en términos de raza/etnicidad (por ejemplo, indígenas, negros, blancos o cualesquiera que sean las categorías pertinentes a su contexto)? ¿A quién se valora? ¿Quién es importante? ¿Cómo se comunican estos mensajes?

- ¿Cuáles son las reglas sobre cómo deben comportarse o no deben comportarse ciertos grupos? ¿Qué personas son bienvenidas o no son bien recibidas en ciertos espacios sociales? ¿Cómo se hacen cumplir las reglas?

- ¿Qué líneas se supone que no debemos cruzar y qué sucede si lo hacemos? ¿Qué les pasa a las personas que cuestionan o resisten?

Los grupos escriben sus principales respuestas en notas adhesivas de distinto color al que utilizaron para género. Las pegan en la pared y colocan una segunda hilera de bloques entre los pilares institucionales de la casa en construcción.

Plenaria: Los grupos comparten sus respuestas por turnos, para lo cual pegan sus ladrillos en columnas en el interior del contorno a medida que presentan sus puntos clave y siguen construyendo la casa del amo. Invita a que todo el grupo plantee preguntas aclaratorias. Una vez que todos los grupos han pegado sus respuestas, invita a las personas participantes a compartir sus observaciones: ¿Qué es diferente y qué es similar entre las diversas instituciones?

Después de esa discusión, pregunta:

- ¿Qué observan y escuchan acerca de las intersecciones entre raza/etnicidad y género?

- ¿Cómo se sienten respecto a lo que se ha compartido? ¿Cómo resuena en su propia experiencia de identidades, interseccionalidad y racismo?

Ronda 3. Clase y casta

Grupos pequeños: Al igual que los pasos seguidos en las rondas 1 y 2, cada grupo reflexiona sobre la clase (y casta, cuando corresponda) en relación con la misma institución y anota sus respuestas en papel de un tercer color.

- ¿Qué dice esta institución acerca de cómo adquieren las personas su riqueza, estatus y privilegios?

- ¿Cómo explica por qué algunas personas tienen muy bajos ingresos o viven en la pobreza? ¿Cómo se ve y se trata de otra manera a estas personas?

- ¿Cómo ve esta institución a las distintas clases y castas, y cómo se comunican esos mensajes?

- ¿Cómo se hacen cumplir las “reglas” de clase y casta? ¿Qué sucede cuando la gente las desafía?

Plenaria: Cada grupo pega y explica sus observaciones en la hilera de “clase y casta” de cada pilar. Invita a las personas participantes a describir lo que han escuchado sobre las relaciones de clase. Señala que la clase es la característica definitoria del sistema capitalista, mientras que la casta es una jerarquía religiosa en la que el nacimiento determina el estatus. En los dos sistemas, algunas personas acumulan privilegios y riqueza, mientras otras son objeto de exclusión, explotación y dominación. Pregunta:

- ¿De qué maneras has visto o experimentado esto? ¿Cómo se justifica y explica la explotación de clase y de casta?

Prosigue con la discusión de cómo la clase se entreteje con otras relaciones de poder, como el género y la raza/etnicidad. Invita a profundizar más en la interseccionalidad, las identidades múltiples y el poder.

Ronda 4. Sexualidad e identidad sexual

Grupos pequeños: Repite el proceso anterior pero enfocado a la sexualidad y la identidad sexual – heterosexual, lesbiana, gay, bisexual, y otras identidades.

- ¿Qué considera esta institución “normal” o “natural” en términos de sexualidad e identidad sexual?

- ¿Cómo explica o ve las variaciones en la sexualidad y la identidad sexual?

- ¿Cómo hace cumplir sus “reglas” en torno a la sexualidad y la identidad sexual, y qué le sucede a las personas que las desafían o no las cumplan?

Plenaria: Invita a discutir la intersección de estas identidades y opresiones. Pregunta:

- ¿Qué diferencias y cosas en común ves entre las distintas identidades y cómo se abordan? ¿Alguna nueva comprensión o perspectiva?

- ¿Cuál es la relación entre esto y tu propia experiencia?

- ¿Cómo obliga cada una de las instituciones a ajustarse a las reglas de género, raza y clase?

- ¿Cómo se hacen cumplir? Algunos ejemplos podrían ser por medio de la violencia, el temor o la exclusión.

- ¿Qué puede suceder si cruzas la línea y alteras esas reglas?

En tiras delgadas de papel anota las respuestas de las personas participantes que describen cómo se obliga y hace cumplir con determinado comportamiento. Colócalas entre los pilares, como “paredes”.

Destaca los puntos principales de un análisis de La casa de múltiples opresiones.

Y para concluir, pide a las personas participantes que examinen la casa que construyeron. Todas vivimos y mantenemos La casa de las múltiples opresiones, muchas veces de maneras de las que no estamos conscientes. Pregunta:

- ¿Cómo vivo en esa casa y cuál es su impacto en mí?

- ¿Qué hago para mantener partes de esta?

- ¿Cómo refuerzo o debilito el patriarcado y otros sistemas de opresión a través de mis acciones, palabras, relaciones y creencias?

- ¿Cómo refleja esto mi liderazgo?

Cada persona escribe sus respuestas de una manera anónima y dobla el pedazo de papel en el que escribió.

Invita a las personas participantes a discutir la razón de que vivamos en La casa de múltiples opresiones – hombres y mujeres, personas blancas, negras, indígenas, ricas y pobres, del campo, trabajadoras, empleadoras, de la tercera edad, jóvenes, del Norte y del Sur – por designio, todas construyendo y manteniendo estos sistemas.

Por el contrario, podemos trabajar por la solidaridad basada en el reconocimiento de la diferencia y la igualdad; por un liderazgo transformador/liberador y por el poder transformador del cambio sistémico.

Invita a que las personas coloquen sus cartas en un cuenco en el centro, al mismo tiempo que cada una anuncia algo que espera transformar.

Descarga esta actividad.

- El género, la clase y las relaciones étnicas se entrecruzan, y el “poder sobre” refuerza la dominación y la subordinación. Las relaciones entre los diferentes sistemas son complejas y se expresan de distintos modos. Las relaciones de poder de la casa son a veces visibles (leyes, políticas, reglas) u ocultas (que ejercen influencia) y en otros momentos son invisibles (creencias, valores, presión social). Es importante nombrar estas formas de opresión, porque a menudo se normalizan. Si no lo has hecho ya, presenta el concepto de patriarcado – el sistema de dominio basado en el género – tomando como base sus respuestas anteriores. Solo podemos entender plenamente el patriarcado si vemos cómo se combina con otras formas de poder y dominación en contextos y vidas específicas. A partir de ahí, podemos desarrollar estrategias y acciones específicas para debilitar, resquebrajar y demoler el patriarcado y otros sistemas de opresión.

Actividad 4. Las intersecciones de la identidad y el poder

La identidad no es únicamente una cuestión personal o interpersonal; está relacionada con luchas de poder más grandes. Cuando hablamos acerca de contextos difíciles es importante ver cómo distintos grupos los experimentan de diferentes formas. Esto no solo nos ayuda a entender mejor la dinámica política en nuestro contexto, sino también nos anima a construir solidaridad con otras personas que luchan a su manera.

Tendemos a pensar en las formas más visibles del riesgo y la inseguridad que protegen a quienes detentan el poder mediante el silenciamiento y la supresión de cualquier desafío: mano dura con activistas y líderes comunitarios que hablan sin rodeos, leyes más restrictivas que socavan la libertad de expresión y reunión, vigilancia y amenazas de violencia. Pero los riesgos y la inseguridad pueden adoptar formas más cotidianas: la discriminación, la exclusión, la marginación, la subordinación, el silenciamiento, el acoso, la explotación económica y la violencia doméstica y sexual. Estas formas de violencia mantienen el dominio social y político de las personas cuyas identidades no son dominantes.

Materiales: Una computadora y un proyector, si fuera posible; una versión impresa de la introducción de este capítulo.

Paso 1. Introducción a la interseccionalidad

Plenaria: Revisa los puntos clave hasta el momento: que la identidad no es singular y no existe en un vacío. La sociedad asigna más privilegios y poder a ciertas identidades que a otras. Aquí, el concepto de interseccionalidad es útil para ubicar nuestras identidades interconectadas con más claridad en la dinámica del poder social.

A fin de darle vida al concepto, proyecta el video de introducción a la interseccionalidad de Awino Okech. Quizá desees mostrar más videos de la página de Ideas Clave de JASS sobre interseccionalidad en los que las personas hablan de sus propias identidades en intersección. En su defecto, selecciona y lee citas sobre las complejidades de la identidad; por ejemplo, de la sección de “En profundidad” de la página de ideas clave de JASS sobre la interseccionalidad (en cuyo caso adapta las preguntas de la discusión).

Pregunta:

- ¿Llegaron a alguna nueva comprensión o perspectiva en lo concerniente a la interseccionalidad y por qué tiene importancia? ¿Qué aportó el video a su comprensión de la identidad?

- ¿Se identificaron con algún video en particular y, de ser así, por qué?

- ¿Qué revelan estos videos sobre cómo se entrecruzan las diferentes identidades en la vida de una persona y cómo esto puede relacionarse con su experiencia de los sistemas de poder?

- ¿Qué les impactó de los relatos de las mujeres que recuperan la totalidad de su identidad y encuentran el poder y la liberación de esa manera?

Tal vez quieras dirigir a las personas a este recurso sobre el poder y la protección para obtener más información acerca del acoso a las personas activistas por razones de género y otros aspectos de sus identidades.

Paso 2. La interseccionalidad definida

Plenaria: Comparte la introducción a este capítulo como material didáctico o lee en voz alta esta definición más corta:

La interseccionalidad es una manera de pensar acerca de la identidad y su relación con el poder. Todas las personas tenemos identidades múltiples y complejas basadas en nuestro género, clase, raza, etnicidad, religión, educación, edad, orientación sexual y capacidad, entre otras. Algunas partes de nuestra identidad nos conectan a grupos más dominantes y al poder que acompaña esa identidad (por ejemplo, blanco, clase media o alta, heterosexual). Otras partes de nuestra identidad pueden significar que experimentamos discriminación, menos oportunidades o seguridad, y más riesgo y violencia. La interseccionalidad describe cómo interactúan y se traslapan estas identidades para crear diferentes experiencias de poder, opresión, discriminación y privilegio. La interseccionalidad se ha convertido en una manera de que las personas hablen de sus distintas experiencias y luchen por la visibilidad, la justicia y la inclusión.

En parejas: Discutan las siguientes preguntas durante algunos minutos.

- ¿Pueden pensar en situaciones en las que la falta de conciencia de la identidad y el privilegio socavaron la confianza y la colaboración auténtica, o reforzaron dinámicas de poder desigual?

- Asimismo ¿pueden pensar en algunos casos en los que la conciencia y el compromiso para desafiar esas injusticias han creado solidaridad y fortalecido las acciones colectivas?

Plenaria. Invita a las personas participantes a compartir sus perspectivas de la actividad. Inicia una discusión y extrae los puntos clave. Observa que entender y reconocer abiertamente las maneras en que trabajan la identidad, el privilegio y el poder:

Es un paso fundamental hacia el cambio social.

Nos permite ver y tratar estas dinámicas de poder en nuestro interior y en nuestras organizaciones y movimientos.

Nos ofrece un mejor entendimiento del poder sistémico y de cómo desafiarlo.

Proporciona los cimientos sobre los cuales se puede construir un compromiso común con la liberación, la confianza y la solidaridad que son necesarias.

Descarga esta actividad.

Las dinámicas interseccionales del poder están conectadas a sistemas de dominio y opresión más amplios: el patriarcado, la supremacía blanca, el colonialismo, el capitalismo. Es a este nivel sistémico que se crean y perpetúan los códigos y la lógica de la desigualdad. Las causas que dieron origen a la desigualdad, la discriminación y subyugación van más allá de los prejuicios individuales.

Actividad 5. Lógica sistémica

Materiales: Material didáctico: Los cuatro ámbitos de poder (del Capítulo 3: Comprendiendo el poder)

Paso 1. Revisión del poder invisible y sistémico

Haz un breve repaso del poder invisible y sistémico para refrescar la memoria y el conocimiento que se tiene de este (del Capítulo 3: Comprendiendo el poder). Habla de cómo estas dimensiones de poder se vinculan a la identidad y la opresión.

El poder invisible: creencias y normas; maneras de socializarnos, condicionadas como personas a transmitir y reproducir ideas y prejuicios que se activan en las narrativas.

Poder sistémico: la lógica y el “código genético” que moldean todas las relaciones, “el sistema operativo”, sistemas de significado profundamente arraigados.

Habla también de cómo esta lógica se ve reforzada en las leyes, las políticas y los sesgos en la toma de decisiones formales (el poder visible), y en determinar los temas que se abordan y quién tiene voz e influencia, y se le incluye en importantes cuestiones (poder oculto).

Cada uno de los sistemas en La casa de múltiples opresiones impulsa una lógica que explica y naturaliza la desigualdad y que, de hecho, exige la inequidad. Cada sistema propone una serie de características o identidades como superiores y otras como inferiores. Las interacciones entre estos son dinámicas.

Paso 2. Donde el género se encuentra con el poder

Plenaria: Presenta el tema y la actividad.

Grupos pequeños: Dibuja dos círculos en pedazos grandes de papel, luego agrega la figura de una mujer en el centro de cada uno. Escoge entre cuatro y seis aspectos de la identidad de cada una (por ejemplo, indígena, LBTQI+, joven) – identidades que existen en tu contexto. Una de las dos mujeres también es activista. Escribe todas esas identidades en las líneas de su cuerpo.

Toma en cuenta sus diferentes identidades y enumera en torno a cada círculo las diversas circunstancias que pueden converger para moldear e impactar su vida. Estas podrían incluir:

experiencias de discriminación (basadas en jerarquías raciales, étnicas, de clase, de casta, religiosas, lingüísticas u otras)

roles de género particulares

acceso/falta de acceso a la educación

exclusión/inclusión en espacios específicos

pesada carga del cuidado de otras personas

estabilidad económica

ser el blanco de ataques por ser activista

violencia sexual

legados del colonialismo

falta de reconocimiento del liderazgo

En cambio, sus identidades también pueden ofrecerle experiencias positivas de poder interno y poder entre. Por ejemplo ¿tiene la mujer una conexión fuerte con otras que comparten su identidad y experiencias históricas? ¿Le da su identidad un sentido firme de quien es, un sentido de propósito y un sentimiento de pertenencia? ¿Qué habilidades y capacidades adquirió de su experiencia vivida?

Lee en voz alta la cita de Dalila acerca de intereses comunes y diferencias.

Pregunta:

- ¿Cuáles son las similitudes y las diferencias entre las dos mujeres? ¿Qué es distinto para la activista?

- ¿De qué manera los distintos aspectos de la identidad ofrecen diferentes niveles de privilegio y poder?

- ¿Hay formas de “poner o mantener a cada una en su sitio” y por medio de quién o qué, y por qué?

- En cada caso ¿Dónde y cómo es probable que sufra violencia? ¿En qué ámbitos de su vida: en sus relaciones y la familia, en espacios públicos, en organizaciones, en el trabajo, en instituciones religiosas o comunitarias, en juzgados y en la elaboración de leyes?

- ¿Cómo piensan que cada una de las mujeres podría sentirse poderosa y alegre en su identidad?

Cuando cierres la sesión, reitera que una identidad no es “mejor” ni “peor” que otra. El propósito es fortalecer nuestra conciencia política de cómo funciona el poder sistémico en nuestras vidas y en las de otras personas, para que seamos más capaces de trabajar por encima de las diferencias e impedir que se perpetúen las desigualdades.

Descarga esta actividad.

Género y violencia

La violencia por razones de género se entiende muchas veces como violencia doméstica, violencia de pareja o violencia sexual, y se trata como si fuera distinta de la violencia política. Sin embargo, no se entiende que, en realidad, todas las formas de violencia están interconectadas y diseñadas para controlar y subordinar a una persona o grupo por otro.

Las mujeres y personas LGBTQI+ que son activistas y líderes políticas son objeto de múltiples formas de violencia todo el tiempo – en sus hogares, en la calle, en políticas y prácticas discriminatorias, en la exclusión y discriminación, y en formas sistémicas e incidentales. Tanto las mujeres como las personas que se identifican como mujeres enfrentan violencia porque son mujeres, porque hablan sin reservas, porque se atreven a desafiar el statu quo, porque se les considera de género no conforme, porque son inteligentes, porque son pobres o de clase trabajadora, porque son o se cree que son LBTQI+, porque pertenecen a un grupo racial, étnico o religioso específico, porque se considera que son libres sexualmente o no están tan disponibles como debieran, porque se organizan y desempeñan papeles de liderazgo, porque logran adquirir poder político, y así sucesivamente.

La vigilancia de la sexualidad y el género se manifiesta en violencia en contra de cualquier persona que sea vista violando las “reglas” y normas prescritas. Entre estas personas están las que son LGBTQI+, transgénero, intersexuales y cualquiera cuya expresión e identidad de género o actividad sexual no se ajuste a esas reglas y normas. Todas las personas que son parte de estos grupos, activistas y otras, enfrentan altos niveles de violencia y discriminación en todos los aspectos de sus vidas.

Actividad 6: Analizar un estudio de caso

Como actividad opcional, utiliza el estudio de caso Guardianes del río para analizar y explorar las identidades interseccionales.

Grupos pequeños: Lean o vuélvanse a remitir al estudio de caso y pregúntense:

- ¿Cómo influyen el género, la etnicidad y la clase en la desigualdad y la injusticia en esta historia? ¿Cómo ha afectado el legado del colonialismo a las dinámicas de la identidad, el poder y el privilegio?

- ¿Cómo movilizan los actores poderosos los prejuicios y las formas sistémicas de poder opresivo y coercitivo en la historia?

- ¿De qué manera los y las activistas, la comunidad y/o el movimiento de la historia intentan alterar la dinámica de poder sistémica del racismo, el sexismo y la homofobia a través de su trabajo? ¿Cómo construyen poder transformador en torno a una visión diferente y una identidad compartida?

Cada grupo prepara un sociodrama de tres minutos, una escultura corporal (inmóvil o en movimiento, muda o con sonido) o un dibujo para ilustrar el poder opresor sistémico implicado, y cómo la comunidad construyó un poder transformador en torno a una visión distinta y reclamó su identidad.

Plenaria: Los grupos presentan su sociodrama, la escultura corporal o un dibujo. A continuación pregunta:

- ¿Qué vieron en estas piezas? ¿De qué manera han arrojado luz sobre la forma en que se movilizan el prejuicio y el poder sistémico? ¿Cómo ilustraron las maneras en que las comunidades alteran y cambian esas dinámicas?

- ¿Qué nos enseña esto acerca de la manera en que se activa y refuerza la opresión sistémica como una poderosa herramienta en nuestros contextos? ¿Cómo están incrustadas la discriminación y los prejuicios en las estructuras?

- ¿Qué estrategias utilizan activistas y movimientos para alterar, desafiar o cambiar la lógica del poder sistémico?

- ¿Qué evidencia de estos sistemas ven en su contexto? ¿Cómo aparece este tipo de lógica en sus propias comunidades, organizaciones y movimientos?

Para concluir, resalta los puntos clave.

Descarga esta actividad.

Resumen:

- El poder sistémico moldea nuestras experiencias personales e interpersonales de identidad y privilegio relativo o falta de este.

- Llamamos poder “sistémico” a esta cuarta fase de poder, porque está definida por antiguos y extendidos sistemas de dominación: patriarcado, capitalismo, racismo estructural/supremacía blanca y colonialismo–imperialismo.

- Las historias de estos sistemas han impulsado una lógica de dominación, explotación y violencia que impregna y moldea todas nuestras instituciones y maneras de pensar.

- Nuestra liberación colectiva depende de que veamos cómo el poder sistémico impacta en nuestras vidas, y cómo nuestro trabajo por la transformación exige niveles más profundos de cambio.

______________________________

7 Koni Benson, Shereen Essof y Anna Davies‐van Es desarrollaron el paso 1 de La casa del amo. Malena de Montis adaptó el Paso 2 para usarlo en el curso de liderazgo de Alquimia en Mesoamérica, dirigido a mujeres indígenas y rurales.