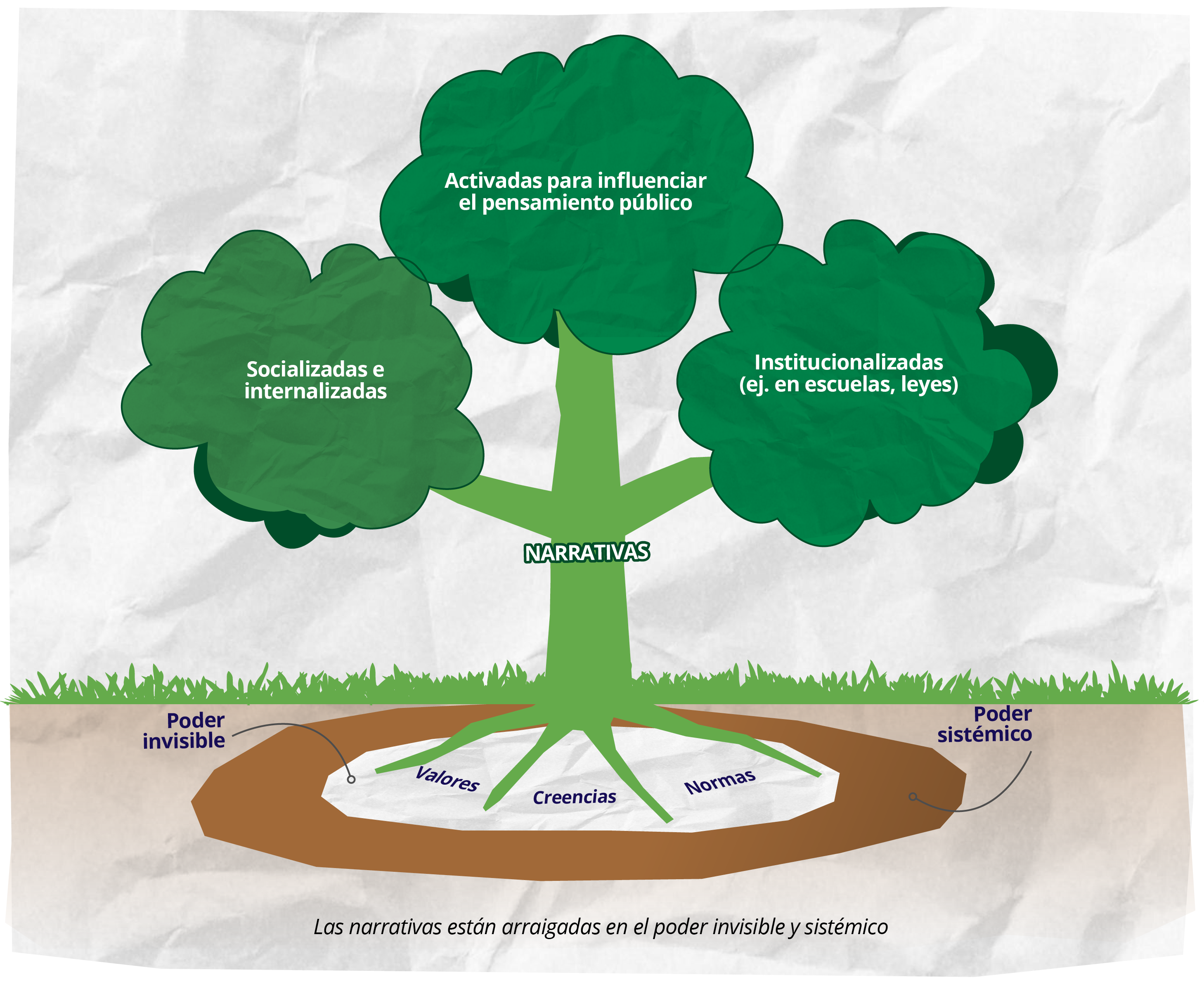

Tema 3: El poder invisible y sistémico en las narrativas

Las narrativas se construyen directamente sobre la base del poder sistémico e invisible. Se alinean con las normas y creencias socializadas, y con la lógica sistémica subyacente de instituciones y estructuras sociales. Por eso es que una estrategia clave de cambio social es “desenmascarar” las narrativas opresoras y polarizadoras, y contrastarlas con una manera distinta de ver las cosas. Esto nos permite desarrollar conciencia crítica, encontrar intereses comunes y tomar decisiones políticas orientadas por la justicia.

Solo podemos ser eficaces cuando desafiamos una narrativa negativa si hacemos algo más que contradecirlo. Debemos ahondar en las creencias e ideas acerca de la inclusión, la empatía y la justicia que existen en todas las sociedades, y ponerlas en primer plano.

El poder invisible y el poder sistémico en las narrativas

El poder invisible, que opera en tres dimensiones relacionadas, es…

- Socializado. Los valores, las normas y las creencias se reproducen por medio de la socialización cotidiana, muchas veces inconsciente, de todas las personas (por ejemplo, aquellas del patriarcado). Aquí el poder invisible es la interiorización y personificación colectivas de los valores acerca de nosotras mismas y otras personas, y lo que es bueno, correcto o normal.

- Institucionalizado. Estos mismos valores, normas y creencias se reflejan y están integradas en la lógica y las jerarquías de muchas estructuras e instituciones sociales – desde las familias y la educación hasta las leyes y la economía. Aquí el poder invisible, que se basa en la socialización y la refuerza, es la reproducción generalizada de las estructuras profundas de la sociedad.

- Movilizado. Las narrativas dominantes se utilizan consciente e intencionalmente para influir en las creencias y manipularlas, reforzar las jerarquías y desigualdades sociales y mantener el poder, la legitimidad y los privilegios de algunos grupos sobre los de otros. Intentan explicar lo que no está bien y necesita solución, y a quién y qué culpar. Aquí el poder invisible se ejerce deliberadamente al servicio de intereses políticos, muchas veces acompañado de una agenda legal y de políticas. Aunque las narrativas operan en esta dimensión, se basan en las otras dos.

En las tres dimensiones, estas normas y creencias son apoyadas y reforzadas por el poder sistémico – la lógica y los códigos que definen todas las relaciones – como el patriarcado, el racismo estructural, el capitalismo extractivo y el colonialismo/imperialismo. Al igual que el poder invisible, el poder sistémico es un ámbito en disputa, en el cual las lógicas y códigos alternativos se expresan en narrativas contrastantes y compiten con las dominantes. Por ejemplo, la identidad puede ser a la vez causa de opresión y fuente de conexión, comunidad y liberación. Debido a que el poder invisible y el poder sistémico están socializados, institucionalizados y movilizados, hay muchos puntos de partida estratégicos para activistas y movimientos:

- La afirmación de normas y creencias positivas

- La reforma y reconstrucción de instituciones

- La creación y movilización de narrativas transformadoras

Descarga el material didáctico: El poder invisible y el poder sistémico en las narrativas

Actividad 3. El poder y las narrativas

Explora como las narrativas son parte del poder invisible y sistémico y dan forma y refuerzan las normas, creencias e ideologías a través de la socialización, las tradiciones y el comportamiento culturales – y a través del poder sistémico del patriarcado, el racismo estructural, el capitalismo extractivo y el colonialismo. En las narrativas, el poder invisible y el poder sistémico se encuentran con el poder visible y el poder oculto. Los actores poderosos pueden valerse del poder de las creencias y los prejuicios para alcanzar sus objetivos.

En esta actividad, los grupos aplican un marco para hurgar en las diversas capas que componen una narrativa (historias, mensajes y explicaciones, comunicaciones, valores y comportamiento, y a quién beneficia).

Materiales: Papelógrafos, marcadores, material didáctico: El poder invisible y el poder sistémico en las narrativas

Paso 1. ¿Cómo están relacionadas las narrativas con el poder invisible y sistémico?

Plenaria: Haz referencia, repite o realiza dos actividades:

- El marco de los Cuatro ámbitos de poder en el Capítulo 3: Comprendiendo el poder

- La actividad de La casa del amo en el Capítulo 4: Identidad, interseccionalidad y poder

Revisa el concepto y el significado del poder invisible y el poder sistémico. Pregúntales a las personas participantes qué recuerdan de la actividad La casa del amo.

Podemos rastrear el poder invisible y sistémico que operan a través de diferentes estrategias narrativas.

- Narrativas que dividen: rupturas entre aliados y debilitamiento de la unidad del movimiento, explotación de fallas y prejuicios existentes

- Narrativas que deslegitiman, estigmatizan y criminalizan a activistas y movimientos: socavan el liderazgo comunitario y fomentan la desconfianza

- Narrativas que distraen: desvían nuestra atención de los problemas reales

- Narrativas que promueven la desesperanza – reiteran la indefensión y la opresión

- Narrativas que impulsan el peligro – crean miedo, criminalizan y justifican la violencia

Individualmente: Al ver el material didáctico El poder invisible y el poder sistémico en las narrativas, cada personas reflexiona sobre su propia experiencia con estos distintos tipos de poder.

Plenaria: Las personas comparten sus reflexiones sobre el efecto de las narrativas dominantes. Reflexionen conjuntamente sobre la manera en que estas narrativas se refuerzan entre sí.

Paso 2. Aplicando el marco

Plenaria: Haciendo referencia al material didáctico El poder invisible y el poder sistémico en las narrativas discutan cómo se socializa, institucionaliza y moviliza o activa el poder invisible y sistémico. Pregunta:

- ¿Cómo se movilizan las historias, mensajes y explicaciones en las narrativas dominantes para servir a los intereses de grupos particulares?

- ¿Cómo se institucionalizan estas narrativas en la familia, la ley, el sistema educativo, las religiones, la economía, las estructuras políticas y los sistemas sociales?

- ¿Cómo se construyen – y refuerzan – estas narrativas sobre la base de capas más profundas de valores, creencias, normas y hábitos socializados? ¿Cómo están relacionados con la lógica sistémica detrás de las relaciones?

- ¿Cuál es el efecto de las narrativas en la vida de las personas? ¿Cómo sirven estas narrativas a los intereses políticos y económicos de aquellas personas que las promueven?

Paso 3. ¿Cómo sustentan las narrativas el poder invisible y el poder sistémico?

Busquen en conjunto un ejemplo por medio de las preguntas que están más abajo antes de aplicar el marco en la plenaria o en grupos pequeños. Un ejemplo son las narrativas acerca de las personas LGBTQI+, o podrían elegir otro ejemplo de su contexto.

Plenaria: Para entender cómo el poder invisible y el poder sistémico sustentan una narrativa, enfóquense en el ejemplo que se brinda aquí o utilicen uno de su elección. Desglosen las historias, mensajes y explicaciones en la narrativa dominante, y luego examinen cómo se logra – y refuerza – por medio del poder invisible y sistémico. Discutan las experiencias personales de esta narrativa.

¿Cuáles son los principales mensajes, historias y explicaciones en la narrativa dominante? Piensen en la diferencia entre los mensajes que oyen y las historias detrás de estos. Por ejemplo:

- Mensajes: “Las personas LGBTQI+ ponen a nuestros hijos/as en riesgo”.

- Historias: “Las personas LGBTQI+ son inmorales y son extraños, no son parte de nuestras familias y asedian a nuestros niños/as”.

- Creencias subyacentes: “las relaciones no heterosexuales son malas, pecaminosas y antinaturales”.

¿Cómo y quién comunica estos mensajes? Por ejemplo:

- En comunidades religiosas y conservadoras (sermones, literatura, lecciones escolares, informalmente), por medio de líderes religiosos, educadores, miembros de la comunidad.

- En mensajes, discursos políticos, materiales de campaña, por medio de políticos, funcionarios de partidos, activistas, medios de comunicación conservadores, simpatizantes partidarios.

- En las redes sociales, el lenguaje cotidiano, padres de familia con sus hijos/hijas.

- En símbolos, imágenes, actividades culturales, y lenguaje corporal.

¿Qué acciones o efectos producen estos mensajes? ¿Qué intereses promueven? Por ejemplo:

- La exclusión, los prejuicios y la discriminación cotidiana contra las personas LGBTQI+.

- La violencia, la hostilidad y el acoso.

- Las leyes y políticas que discriminan a las personas LGBTQI+, como los derechos matrimoniales.

- Explicaciones conservadoras y tradicionales de un orden social desigual y estrictos roles de género en el que los hombres son padres dominantes y las mujeres son madres y cuidadoras.

- Control patriarcal de la sexualidad con el único objetivo de la reproducción.

- Violencia doméstica como una cuestión privada.

¿Cuál es la narrativa dominante que crea lo anterior? Por ejemplo:

- Las personas LGBTQI+ son gente extraña, inmorales, seres humanos que no son normales, no son parte de nuestras familias y comunidades; no pertenecen a la sociedad y plantean una amenaza para nuestros hijos/as.

¿Qué tipos de instituciones y estructuras de la sociedad fortalecen – o se ven fortalecidas – por esta narrativa? Por ejemplo:

- La “familia tradicional” es la base de la sociedad; el matrimonio tiene como único propósito criar hijos/as.

El sexo sirve para la reproducción, no para el placer. - Cualquier expresión o identidad sexual o de género que no se ajuste a estos valores es una amenaza para la sociedad.

¿Qué tipos de valores, normas y creencias socializadas están detrás de esta narrativa? Por ejemplo:

- Creencias e ideologías: creencias, tradiciones y enseñanzas religiosas conservadoras acerca del sexo y la sexualidad, las familias, el género, el papel de las mujeres y el matrimonio.

- Normas sociales: perspectivas patriarcales del matrimonio únicamente entre un hombre y una mujer (heteronormativas) que ponen énfasis en que solo hay dos géneros – masculino y femenino – con sus roles “apropiados” en la sociedad – de la mujer y del hombre – (el género binario se considera “normal”).

- Hábitos personificados: normas de masculinidad, feminidad y sexualidad marcadas por los roles de género

- ¿Cómo reproducimos estas normas en nuestro discurso, comportamiento y acciones diarias?

Plenaria o grupos pequeños: Explora otra narrativa dominante de interés para el grupo utilizando las mismas preguntas y basándose en el ejemplo anterior. Otra alternativa es que grupos pequeños trabajen diferentes narrativas. Si se trabaja en grupos pequeños, compartir los aspectos destacados en la plenaria.

Paso 4. Transformación de narrativas y el poder invisible

Plenaria: ¿De qué manera podemos romper este ciclo y transformar las narrativas dominantes?

Invita a una breve lluvia de ideas, sin profundizar en estrategias específicas. Puede ser útil hacer una lista de ideas en tarjetas o papelógrafos y agruparlas en categorías. Plantea o destaca los siguientes puntos clave en la discusión:

- Un punto de partida para cambiar una narrativa dominante – y el poder invisible y sistémico detrás de este – es identificar y expresar nuestras propias narrativas y visiones positivas de la sociedad.

- Llamamos “contrastantes” o “transformadoras” a estas narrativas positivas. Cuando empleamos los términos “alternativas” o “contranarrativas”, seguimos centrando las narrativas dominantes, lo cual les da poder. Las narrativas positivas siempre han estado allí.

- Revelamos y elevamos las narrativas positivas que ya están allí – basadas en valores y creencias progresistas de larga data – en vez de hablar acerca de “crear” otras nuevas.

- Un buen punto de partida para identificar narrativas positivas es investigar la repercusión emocional de las narrativas. Observa cómo te hace sentir la narrativa dominante. ¿Cuáles de tus valores o creencias sientes que desafía esta narrativa? ¿Cuáles de tus valores o creencias contrastan con esta narrativa dominante?

- ¿Cuáles son algunos ejemplos de mensajes y narrativas positivas y contrastantes? Por ejemplo:

Narrativa: Las personas LGBTQI+ aman y son amadas por sus familias.

Mensaje: El amor hace a una familia, el amor es amor, todxs pertenecemos.

Narrativa: Todas las personas negras, indígenas y racializadas tienen tanto valor e importancia como cualquier otro ser humano.

Mensaje: Black Lives Matter (Las vidas de las personas negras importan)

Grupos pequeños: Todas trabajan con la misma narrativa dominante, o cada grupo trabaja con una distinta. Cada grupo tiene diez minutos para reflexionar sobre las preguntas y cinco minutos para elaborar un dibujo creativo o una presentación dramática. Se empieza por reflexionar individualmente sobre una de las narrativas dominantes que exploramos hoy con estas dos preguntas:

- ¿Cómo te hace sentir la narrativa dominante?

- ¿Cuáles de tus valores y creencias contradice la narrativa?

En pedazos de papel o tarjetas escribe una declaración breve y sencilla que exprese tus propios valores y creencias sobre el tema. Escribe con el corazón y no te preocupes por las palabras exactas.

Cada quien comparte por turnos una o dos declaraciones sobre las que tenga una fuerte convicción.

Agrupar las declaraciones en categorías y seleccionar un aglomerado para discutirlo en conjunto:

- ¿Cuáles son sus valores y creencias que subyacen a estas declaraciones?

- ¿De dónde provienen?

- ¿Cómo viven y expresan estos valores y creencias en la vida cotidiana?

Preparen una presentación creativa corta – un diagrama, un dibujo, un símbolo, un mensaje, un sociodrama o la personificación de una escultura – para mostrar cómo es una narrativa dominante y cómo son sus propios valores, creencias y comportamientos contrastantes. Sean creativas y expresivas, y no duden en utilizar imágenes, símbolos o metáforas para transmitir sus valores, creencias y maneras de ser.

Paso 5. Dar vida a nuestros valores

Plenaria: Pide a cada grupo que comparta su representación creativa de la narrativa dominante y los valores y creencias del grupo. Después de cada presentación, invita a una ronda rápida de reacciones:

- ¿Qué vieron u oyeron? ¿Cómo se sienten?

- ¿Qué valores y creencias expresan?

Los valores, normas y creencias están en constante fluctuación y en disputa. En todo momento se pueden afirmar o resistir, acatar o rechazar a través de las palabras y el comportamiento. El poder invisible cambia y evoluciona, a veces con lentitud y otras veces con rapidez, a veces con pasividad y en otras debido a una intervención proactiva. En algunas ocasiones puede ser estratégico o más seguro que las personas que son activistas permanezcan en silencio y “acaten”. ¿Cómo y cuándo nos resistimos o acatamos las narrativas dominantes?

Comparte el material didáctico Resistiendo a las narrativas dominantes. Discutan cómo nos resistimos o nos negamos a cumplir con una narrativa dominante. Pregunta:

- ¿Cuáles son algunos ejemplos de resistencia estratégica a las narrativas?

- ¿Qué valores y creencias fortalecen nuestra postura?

- ¿De dónde provienen estos valores y creencias?

- ¿Quiénes las han mantenido a través del tiempo? ¿Quién o qué nos ha inspirado?

- ¿Hay alguna narrativa transformadora que fluya de estos valores y creencias? De ser así ¿Cuál es?

Descarga esta actividad.

Resistiendo a las narrativas dominantes

Quizá permanezcamos silenciosas o pasivas ante una narrativa dominante porque hemos interiorizado los valores de la narrativa. Pero el silencio también puede ser estratégico: tal vez el momento no sea idóneo o los riesgos sean demasiado grandes para expresarse o resistir. Puede ser que decidamos expresar resistencia indirectamente.

- ¿Por qué a veces permanecemos silenciosas o pasivas cuando nos enfrentamos a una narrativa dominante? Piensa en ejemplos específicos.

- ¿El acatamiento es automático o inconsciente?

- ¿Acatamos a veces conscientemente una narrativa, aunque no estemos de acuerdo con esta?

- ¿Cuándo y por qué decidimos acatar con narrativas que no nos gustan? (Por ejemplo, por seguridad, por temor de que las personas en nuestro entorno nos humillen o excluyan).

- ¿Cuándo puede ser estratégico permanecer en silencio o acatar una narrativa dominante?

- Si observamos a otras personas que acatan ¿Está bien siempre “llamarles la atención” o avergonzarlas? Da ejemplos.

Denunciar o avergonzar públicamente a alguien por estar de acuerdo con una narrativa dominante puede ser estratégico, sobre todo si son personas poderosas las que promueven la narrativa. Pero en la vida cotidiana esto puede enemistar a las personas. Quizá no entendamos las razones de su acatamiento. La activista y feminista negra Loretta Ross aboga por el diálogo con aquellas personas con las que no estamos de acuerdo, “invitándolas” en vez de “reprenderlas”7.

Descarga el material didáctico: Resistiendo a las narrativas dominantes.

_____________________________________________

6 Un nuevo tejido del poder, los pueblos y la política, 2002, p. 53.

7 Para más información ver el TEDTalk de Loretta Ross «No denuncies a la gente… invítala». (Nota: activar subtítulos en español)

8 https://nonprofitquarterly.org/changing-our-narrative-about-narrative-the-infrastructure-required-for-building-narrative-power-2/ 17 de julio de 2020